Sommaire

– Toine (1885) ****

– L’Ami Patience (1883) ****

– L’Homme-fille (1883) ***

– La Moustache (1883) ****

– La Dot (1884) ****

– Le Lit 29 (1884) ****

– Le Protecteur (1884) ***

– Bombard (1884) ***

– La Chevelure (1884) ****

– Le Père Mongilet (1885) ***

– L’Armoire (1884) ****

– La Chambre 11 (1884) ****

– Les Prisonniers (1884) ****

– Nos Anglais (1883) ***

– Le Moyen de Roger (1885) ***

– La Confession (« Tout Véziers-le-Réthel avait assisté… ») (1884) ****

– La Mère aux monstres (1883) ****

– La Confession de Théodule Sabot (1883) ***

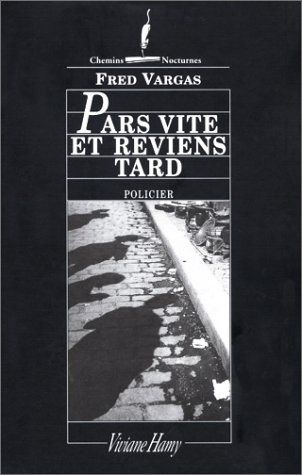

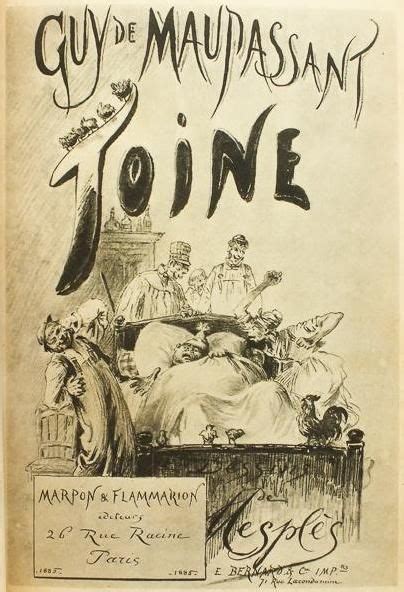

Toine ****

Le gros Toine est cabaretier dans un petit hameau. A dix lieues à la ronde, tout le monde vient le voir pour boire un coup de son cognac, rire à foison avec ce bon-vivant, et pour le voir s’engueuler avec sa femme : « elle était née de mauvaise humeur et elle avait continué à être mécontente de tout. Fâchée contre le monde entier, elle en voulait principalement à son mari. ». Mais voilà, qu’une attaque cardiaque le scotche au lit. Un ami propose en rigolant de lui faire couver des œufs.

Bonne farce de paysan, « Toine » a quelque chose de plus. Hormis ce style toujours plus limpide, Maupassant a emmêlé au travers de ces quelques pages nombreux thèmes qui lui tiennent à cœur comme l’avancée de la mort sur le corps, comme la place de l’infirme, l’éducation des jeunes filles, les relations d’un ménage… C’est toute une vie qui grouille dans ces quelques pages. Tableau de l’alcool destructeur bien-sûr, ici le portrait est satirique autant que L’Ivrogne était tragique… la fameuse façon de Maupassant qui tourne le monde à la dérision pour se trouver remède au mal grandissant de l’existence allant à la destruction.

p. 428 : « Toine, en effet, était surprenant à voir, tant il était devenu épais et gros, rouge et soufflant. C’était un de ces êtres énormes sur qui la mort semble s’amuser, avec des ruses, des gaietés et des perfidies bouffonnes, rendant irrésistiblement comique son travail lent de destruction. Au lieu de se montrer comme elle fait chez les autres, la gueuse, de se montrer dans les cheveux blancs, dans la maigreur, dans les rides, dans l’affaissement croissant qui fait dire avec un frisson : « Bigre ! comme il a changé ! » elle prenait plaisir à l’engraisser, celui-là, à le faire monstrueux et drôle, à l’enluminer de rouge et de bleu, à le souffler, à lui donner l’apparence d’une santé surhumaine ; et les déformations qu’elle inflige à tous les êtres devenaient chez lui risibles, cocasses, divertissantes, au lieu d’être sinistres et pitoyables. »

L’Ami Patience ****

L’inspecteur des finances Gontran Lardois et son ami se remémorent leurs camarades d’enfance en constatant l’œuvre incroyable du temps. Gontran se souvient qu’il avait rencontré le gros Patience quelques années avant à Limoges, à la terrasse d’un café. Celui-ci, semblant être devenu un bon bourgeois, l’invita à déjeuner chez lui au 17 rue du Coq-Qui-Chante. Gontran y découvrit une grosse maison luxueuse mais particulièrement suspecte…

Il est ici difficile de saisir à la première lecture l’enjeu de ce conte assez court, jouant à merveille sur l’implicite. Si le texte reste séduisant de forme, la trajectoire d’écriture est ambiguë d’autant qu’il n’y a aucune péripéties. Les choix de vie de l’ami Patience sont-ils critiqués ? Ou finissent-ils par séduire le conteur ? En fait, le personnage s’est rendu chez l’ami Patience avec un préjugé : il s’attendait à retrouver le petit gros qu’il avait connu… et moqué, dans la vie demi-bourgeoise et ratée qu’il lui avait imaginé étant jeune. Et Maupassant détourne d’abord son lecteur sur la fausse piste de la farce, avec l’attente de « l’histoire au gros Patience » et ce premier contact un peu « bourgeois », l’embonpoint du bonhomme…

Le récit-cadre rappelle la fin de L’Éducation sentimentale de Flaubert, avec ces deux amis qui n’ont pas vraiment réussi leur vie et se remémorent le passé. Ici, les deux amis cherchent à se réconforter en pensant à des connaissances de leur enfance, de pauvres souffre-douleur qui ont sans doute vraiment tout rater. À mesure que le gros Patience fait entrer son visiteur-conteur, et avec lui le lecteur, il tire peu à peu le rideau, dévoile le non-dit, le hors-texte de son passé. Lorsque le Gontran ressort de chez Patience, il n’est plus nécessaire de parler : on ne pose pas de mots, à la fois par tabou, mais aussi parce que la métamorphose, la révolution du gros enfant moqué au proxénète à succès, est un choc, et tout mot ferait ressortir la médiocrité de la vie du conteur…

Un aspect important de ce conte reste la réflexion sur le temps qui passe, l’évolution : le nom « Patience » symbolisant bien entendu ce temps écoulé qui a porté ses fruits. Patience a d’ailleurs illustré ce travail du temps dans son intérieur aux peintures elles aussi craquelées, comme s’il avait épinglé au mur cette nostalgie, cet attachement au soi ancien, qui doit être oublié pour avancer. Pendant que les deux amis sont restés bloqués dans leur jeunesse et dans la morale moqueuse qui y officiait, Patience a changé de peau et a assumé toute une vie qui s’offrait à lui.

p. 972 : »La pièce était richement meublée, mais avec une prétention de parvenu polisson. Des gravures du siècle dernier, assez belles, d’ailleurs, représentaient des femmes à haute coiffure poudrée, à moitié nues, surprises par des messieurs galants en des postures intéressantes. Une autre dame, couchée en un grand lit ravagé, batifolait du pied avec un petit chien noyé dans les draps ; une autre résistait avec complaisance à son amant, dont la main fuyait sous les jupes. Un dessin montrait quatre pieds dont les corps se devinaient, cachés derrière un rideau. La vaste pièce, entourée de divans moelleux, était tout entière imprégnée de cette odeur énervante et fade qui m’avait déjà saisi. Quelque chose de suspect se dégageait des murs, des étoffes, du luxe exagéré, de tout. »

p. 973 : « Il me regarda au fond des yeux de l’air sournois qu’on prend pour les confidences amoureuses, et, d’un geste large et circulaire, d’un geste de Napoléon, il me montra son salon somptueux, son parc, les trois femmes qui repassaient au fond, puis, d’une voix triomphante où chantait l’orgueil : « Et dire que j’ai commencé avec rien… ma femme et ma belle-sœur. » »

L’Homme-fille ***

Certains Français ce sont-ils pas des hommes-filles ? Ne se comportent-ils pas comme des filles ?

Est-ce tout un caractère français qui est décrit comme tel ou juste une classe de jeunes hommes mondains ridicules ? Est-ce honorable ou moqueur comme comparaison ? C’est l’homme qui par amabilité, par élégance, par raffinement, par goût, par délicatesse de l’attention, semble chercher à séduire toute personne à qui il parle. Ce petit tableau comparable aux Caractères de Le Bruyère ne propose pas d’anecdote pour l’illustrer et le mettre en scène mais fait ainsi songer aux personnages de Maupassant. Cette chronique décrit ainsi davantage un caractère qui pourrait bien être celui de Bel-Ami, qui réussit en se servant des autres, bien plus que l’efféminé.

p. 755 : « L’homme-fille, tel qu’on le rencontre dans le monde, est si charmant qu’il vous capte en une causerie de cinq minutes. Son sourire semble fait pour vous ; on ne peut penser que sa voix n’ait point à votre intention des intonations particulièrement aimables. Quand il vous quitte, on croit le connaître depuis vingt ans. On est tout disposé à lui prêter de l’argent, s’il vous en demande. Il vous a séduit comme une femme. »

La Moustache ****

Jeanne envoie un petit courrier à son amie Lucie. Son mari s’est rasé pour jouer les petites pièces de salon grossières qui sont à la mode et qui servent à occuper les journées pluvieuses. Le résultat est affreux : tous ses baisers sont sans goût et sa figure a perdu sa personnalité et son identité française.

Sorte de plaidoyer du port de la moustache, ce faux conte permettant de s’étendre discrètement sur un sujet en le traitant indirectement mêle adroitement les arguments de l’attribut patriotique et de l’outil érotique. Comme le tout est écrit par l’intermédiaire d’une voix féminine, ces conseils prennent l’allure de judicieux conseils pour les jeunes amants voulant séduire.

p. 919 : « Non, jamais tu ne pourrais imaginer comme cette petite brosse de poils sur la lèvre est utile à l’œil et… aux… relations entre époux. […]

Et sur le cou ! Oui, as-tu jamais senti une moustache sur ton cou ? Cela vous grise et vous crispe, vous descend dans le dos, vous court au bout des doigts. On se tord, on secoue ses épaules, on renverse la tête ; on voudrait fuir et rester ; c’est adorable et irritant ! Mais que c’est bon !

Et puis encore…, vraiment, je n’ose plus ? Un mari qui vous aime, mais là, tout à fait, sait trouver un tas de petits coins où cacher des baisers, des petits coins dont on ne s’aviserait guère toute seule. Eh bien, sans moustaches, ces baisers-là perdent aussi beaucoup de leur goût, sans compter qu’ils deviennent presque inconvenants ! Explique cela comme tu pourras. »

La Dot ****

Un notaire emmène sa jeune mariée et sa dot fraîche, en voyage de noces à Paris.

L’art de la comédie cruelle : Maupassant se délecte de montrer la jeune fille amoureuse, innocente, insouciante, à mille lieues de pouvoir imaginer, même dans ses pires cauchemars, le vrai cœur de son escroc d’époux. La cruauté est poussée dans le détail avec ce refus symbolique de gaspiller quelques sous pour le fiacre. Le trajet en fiacre, cette petite scène de théâtre en mouvement symbolise assez bien le style incisif de Maupassant qui ouvre la porte, jette un oeil amusé aux caractères qu’il a réunis dans le petit espace, constate le comportement qu’il attendait d’eux, et referme la porte violemment avec un rire moqueur, oeuvrant ainsi comme Zola le conçoit dans son Roman expérimental : définir socialement des personnages et les placer en situation pour observer leurs réactions logiques.

p. 328 : « Tous les autre voyageurs, alignés et muets – un garçon épicier, une ouvrière, un sergent d’infanterie, un monsieur à lunettes d’or coiffé d’un chapeau de soie aux bords énormes et relevés comme des gouttières, deux dames à l’air important et grincheux, qui semblaient dire par leur attitude : « Nous sommes ici, mais nous valons mieux que ça », deux bonnes sœurs, une fille en cheveux et un croque-mort -, avaient l’air d’une série de caricatures, d’un musée des grotesques, d’une série de charges de la face humaine, semblables à ces rangées de pantins comiques qu’on abat, dans les foires, avec des balles. »

Le Lit 29 **** *

Le capitaine Epivent, grand conquérant de femmes, s’est finalement attaché à la belle Irma, lorsque la guerre éclate. Le capitaine revient décoré à Rouen, mais il apprend qu’Irma est internée à l’hôpital au service des « Syphilitiques ».

Reprenant les thèmes à succès de la prostituée patriotique (comme dans « Boule de suif », « Mademoiselle Fifi« ), ce conte, contrairement aux autres évoqués, n’est pas tout à fait un récit de guerre. Le moment de guerre dont il est question ici est évoqué mais le conte comporte une ellipse, auquel finalement tous les éléments se rapportent. Et la chute consiste en un dévoilement de ce hors-texte qui surgit tout entier et soudainement à l’imagination du lecteur.

Le capitaine quitte et retrouve une société idéale ; au contraire, Irma est le lambeau honteux d’une époque de désordre qu’on souhaite effacer. Rien ne dit qu’elle ait effectivement été forcée par les Prussiens. Au fond peu importe, même non consentante, même si elle a réellement agi pour venger sa patrie, elle pue encore l’ennemi, et elle sent cette période où les règles de vie usuelles n’avaient plus cours, où l’on viole, on tue, on pille, avec autorisation, période dont on a aujourd’hui honte. Le fait de laisser cette part honteuse du récit dans l’implicite est symbolique de cette volonté d’effacer cette période d’exception guerrière… Mais le capitaine peut ne pas dire les actions peu reluisantes qu’il a faites. Le corps d’Irma témoigne, rappelle à tous par sa seule existence ce comportement indigne qui caractérise le temps de guerre, qui fut celui de tous à un moment ou à un autre dans cette guerre…

p. 184 : « Les autres malades le dévisageaient et il croyait sentir une odeur de pourriture, une odeur de chair gâtée et d’infamie dans ce dortoir plein de filles atteintes du mal ignoble et terrible. »

Le Protecteur ***

M. Marin, conseiller d’État fier de sa position, arrivé par le jeu des connaissances, use de son poste pour recommander un peu tout le monde, dont par hasard un vieux prêtre rencontré sous la pluie.

La sphère politique qui réclame qualité et compétences est pourrie par le piston. D’autre part, un homme trop gentil en politique, finit par causer du tort à ses propres intérêts. Un politique roulé finit par être fondamentalement méchant, et en a de plus le pouvoir. Une inhabituelle leçon de politique à l’occasion d’une farce. On pourrait voir dans cette nouvelle une illustration d’une fable de La Fontaine comme « La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf ».

p. 1178 : « Il eut d’abord une crise d’orgueil à en perdre la tête. Il allait dans les rues pour le plaisir de se montrer comme si on eût pu deviner sa position rien qu’à le voir. Il trouvait le moyen de dire aux marchands chez qui il entrait, aux vendeurs de journaux, même aux cochers de fiacre, à propos des choses les plus insignifiantes :

« Moi qui suis conseiller d’État… »

Puis il éprouva, naturellement, comme par suite de sa dignité, par nécessité professionnelle, par devoir d’homme puissant et généreux, un impérieux besoin de protéger. »

Bombard ***

Simon Bombard est bon gros fainéant, un peu viveur. Un peu à court d’argent, il finit par se marier avec une veuve anglaise assez bien rentée. Mais il a bien envie de quelques aventures pour avoir le « bonheur de ficher dedans Mme Bombard » (p.370)

Bombard est un viveur manqué, dépassé par son envie bourgeoise d’oisiveté, qui a cherché à se servir d’une femme, comme Bel-Ami, pour assouvir ses ambitions simplistes ; il en est la caricature burlesque. Sa femme, bien plus habile, le surpasse et le devine en tout. Il ressemble à tous ces bourgeois chez Maupassant qui donnent l’impression de préférer être trompé, comme par exemple celui des « Les Bijoux« . Seulement ici, l’horizon confortable du mode de vie bourgeois est clairement considéré comme un piège désagréable (exactement comme dans « Le Père Mongilet »).

p. 369 : « Son œil triste déshabillait la reine de trèfle ou la dame de carreau, tandis que le problème des jambes absentes dans ces figures à deux têtes embrouillait tout à fait les images écloses en sa pensés. »

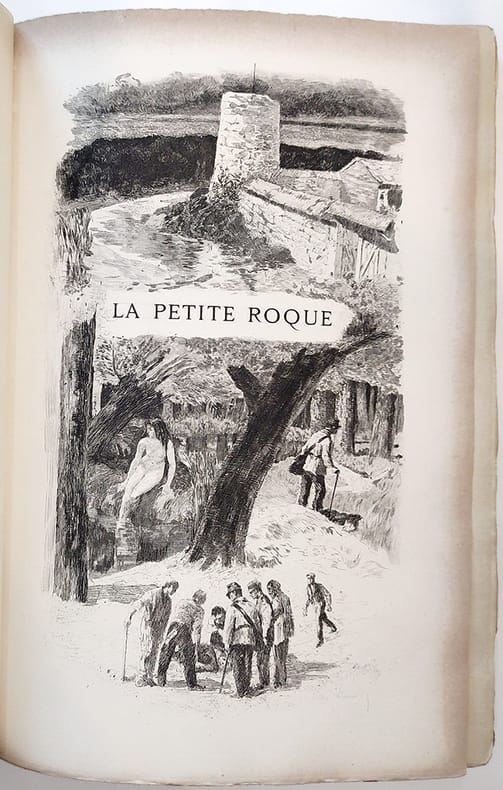

La Chevelure ****

Un homme passionné par les vies antérieures des objets, trouve un jour dans un meuble une vieille mèche de cheveux blonds.

Le fétichisme vient ici s’expliquer naturellement par la peur de l’homme devant l’avenir, l’inconnu, la dégradation, le néant, et donc par le désir de retenir. Il est donc question de posséder une trace impérissable du passé dont on peut se délecter sans fin, comme d’une victoire sur le temps. On comparera bien sûr avec le poème de Baudelaire du même titre, extrait des Fleurs du Mal. On retrouve par ailleurs ce thème de l’idée obsédante, graine qui germe et devient immense jusqu’à devenir le principal moteur d’un esprit.

D’autre part, la mèche de cheveux appartient à une vie inconnue, une femme sûrement pensera-t-on, une vie qu’on a tout loisir d’imaginer, un corps qu’on peut reconstruire en pensée, ses aventures, ses passions… Encore une fois, le conte est l’occasion de faire surgir à l’esprit du lecteur, un hors-texte infini et savoureux.

p. 107 : « On sentait ravagé, rongé par sa pensée, par une Pensée, comme un fruit par un ver. Sa Folie, son idée était là, dans cette tête, obstinée, harcelante, dévorante. Elle mangeait le corps peu à peu. Elle, l’Invisible, l’Impalpable, l’Immatérielle Idée minait la chair, buvait le sang, éteignait la vie. »

Le Père Mongilet ***

Le père Mongilet, ne veut plus sortir de Paris. Il y a longtemps, il avait accepté de passer une journée à la campagne, à Colombes, avec un collègue nommé Boivin. Celui-ci habite une maison désagréable avec sa bourgeoise désagréable qui ne lui autorise rien et décide de tout autoritairement, refusant même de servir du vin non dilué à l’invité. Après une promenade désagréable, les deux collègues atterrissent dans un bar et Boivin, après quelques verres, ne se contrôle plus.

Ce conte reprend, en certains endroits à la ligne près, « Chez un ami », troisième récit des Dimanches d’un bourgeois de Paris. Maupassant donne cependant une nouvelle portée à ce conte : le narrateur devient le héros lui-même, mais qui regarde cet épisode avec un fort recul critique et dégoûté par rapport à cet épisode de sa vie lointain et révolu. Une misogynie, un dégoût de la banlieue, qui sont surtout rejet du mode de vie bourgeois. On retrouve un schéma similaire à celui de « Bompard », celui d’un homme affaibli par le confort bourgeois, dominé par sa femme. Seulement, celui-ci noie son sentiment d’échec humain dans l’alcool. Là encore, le conte est l’occasion du surgissement d’un hors-texte insupportable, une vie d’échec, de mépris de soi, qui n’apparaît pas ordinairement mais qu’on aperçoit seulement à quelques rares occasions.

p. 466-467 : « Oh ! j’en vois, des choses, et plus que vous, allez ! Je change de quartier. C’est comme si je faisais un voyage à travers le monde, tant le peuple est différent d’une rue à une autre. Je connais mon Paris mieux que personne. Et puis il n’y a rien de plus amusant que les entresols. Ce qu’on voit de choses là-dedans, d’un coup d’œil, c’est inimaginable. On devine des scènes de ménage rien qu’en apercevant la gueule d’un homme qui crie ; on rigole en passant devant les coiffeurs qui lâchent le nez du monsieur tout blanc de savon pour regarder dans la rue. On fait de l’œil aux modistes, de l’œil à l’œil, histoire de rire, car on n’a pas le temps de descendre. Ah ! ce qu’on en voit de choses !

C’est du théâtre, ça, du bon, du vrai, le théâtre de la nature, vu au trot de deux chevaux. Cristi, je ne donnerais pas mes promenades en omnibus pour vos bêtes de promenades dans les bois. »

L’Armoire ****

Notre conteur, un peu assommé d’une angoisse de solitude, s’en va dans les rues de Paris et dégotte une fille pour la nuit. Il lui demande de raconter son histoire. Mais voilà que se font entendre des bruits bizarres tout proches...

Plongée dans la situation finalement courante d’une prostituée, mais souvent passée sous silence : la maternité. La solitude du conteur semble faire écho à la souffrance du petit. Pendant que l’un se console dans les bras de la mère, le fils se ronge d’être abandonné. On a une imbrication de diverses obsessions de Maupassant. Là encore, la souffrance vertigineuse du personnage rencontrée est laissée dans le hors-texte (ou avant-texte). Mais elle se double de celle de l’enfant : quelle vie sera la sienne dans le hors-texte postérieur ?

p. 407 : « L’enfant pleurait toujours. Un pauvre enfant chétif et timide, oui, c’était bien l’enfant de l’armoire, de l’armoire froide et sombre, l’enfant qui revenait de temps en temps reprendre un peu de chaleur dans la couche un instant vide. »

La Chambre 11 ****

Mme Amandon, femme d’un homme important, se trouve des amants dans le régiment, ne pouvant donc les garder que trois ans. Elle a une chambre dans une petite auberge où elle se rend un après-midi sur deux, déguisée en bonne.

Récit parallèle à celui du « Lit 29 » de ce même recueil, mais en négatif. Il s’agit toujours de relations avec des soldats en temps de guerre, mais ceux-ci sont du bon côté et l’action finit par être socialement récompensée.

Le tableau est croustillant d’une femme puissante, telle le vizir des Mille et une Nuits, descendant dans la rue déguisée en bonne et veillant à la santé physique et morale du régiment… Il y a un imaginaire très scabreux dans la scène de cette dame importante se couchant presque nue auprès d’un homme mort, « saisissant à pleins bras et baisant à pleines lèvres » (p. 399). La conclusion qui semble décrochée est en fait pleine de suggestions. Alors que le scandale était inévitable, qu’a donc fait Mme Amandon pour obtenir cet avancement pour son mari ? Ici est laissé dans le hors-texte ultérieur, à l’imaginaire du lecteur, le visage fier que promèneront les époux Amandon dans la bonne société.

p. 393 : « La provinciale fine a une allure toute particulière, plus discrète que celle de la Parisienne, plus humble, qui ne promet rien et donne beaucoup, tandis que la Parisienne, la plupart du temps, promet beaucoup et ne donne rien au déshabillé. »

Les Prisonniers ****

Un régiment prussien égaré dans la forêt trouve refuge dans la maison d’une forestière, servant d’avant-poste pour avertir la ville. Pendant la nuit, la jeune femme fait croire à l’approche d’un détachement français et les enferme dans la cave.

Encore un épisode de guerre, qui montre ici une certaine cruauté du patriotisme. Aucun personnage n’a de développements humains, ils sont tous effacés dans la guerre. On remarquera, comme dans « Les Idées du colonel », l’importance de la neige, de la faim et de la fatigue comme freins à la frénésie guerrière. La condition difficile des soldats les ré-humanise tandis que le patriotisme déshumanise l’ennemi et le patriote. On pourra rapprocher ce texte d’autres oeuvres de vengeance comme le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino : tout comme ce film dépeignant des Juifs mitraillant des nazis, Maupassant offre à ses lecteurs une vengeance par procuration contre les « méchants ».

p. 408 : « Oh ! je tuerais ben un loup ou un prussien tout de même. »

Nos Anglais ***

Un journal de voyage a été perdu par un homme ayant passé quelques jours dans la station thermale de Menton. Notre conteur en recopie les trois dernières pages, qui contiennent l’arrivée à Menton, dans un grand hôtel, uniquement occupé par des Anglais dévots qui chantent affreusement les quantiques, jusqu’au départ de Menton.

Par l’usage du narrateur second, Maupassant n’assume pas totalement les propos du voyageur, très voltairien, qui fustige les croyances absurdes des Anglais, cette dévotion à toute épreuve, toute british, qu’on avait pu apercevoir dans « Miss Harriet« . Le voyageur use, pour décrédibiliser ces croyances, des récits de la Génèse, contenant notamment un inceste dans la généalogie de David. Il déforme nombre de citations bibliques pour leur donner tournure ridicule.

p. 453 : « Menton, capitale des Poitrinaires, célèbre par ses tubercules pulmonaires. Tout différent du tubercule de la patate qui vit et pousse dans la terre pour nourrir et engraisser l’homme, ce genre de végétation vit et pousse dans l’homme pour nourrir et engraisser la terre. »

p. 455 : « Un silence solennel règne dans la grand salle, un silence qui ne doit pas être normal. Je suppose que ma présence est désagréable à cette colonie, où n’était entrée jusque-là aucune brebis impure. »

Le Moyen de Roger *** *

Le jeune Roger s’était marié avec une veuve, expérimentée, libérée. Mais la première nuit, la veuve intimidait tant Roger qu’il perdait ses moyens. Il eut recours à un « moyen » radical...

On retrouve le mauvais présage du bouchon de champagne qui ne saute pas. Louis Forestier propose un regroupement sur le thème de l’impuissance masculine avec « La Rouille », « L’Inconnue », avec « Un coq chanta » auxquels on peut rajouter « L’Héritage ». Cet épisode est convoqué à la suite d’une simple connexion d’idées dans le récit cadre : « Le moyen de se débarrasser de sa belle mère ». Par analogie, le « moyen de Roger » est un stratagème pour éviter l’impuissance par manque de confiance, pour être au niveau attendu par sa femme. Il s’agit d’un « truc » d’homme, d’une simple technique nécessaire pour ne pas se laisser dépasser par son amour pour une femme. Maupassant met ainsi en scène cette traditionnelle fréquentation des bordels par les jeunes hommes avant leur mariage. Si l’on peut y voir une pratique « masculiniste » traditionnelle, on peut aussi comprendre le conte – en considérant le nombre de nouvelles de Maupassant critiquant l’éducation prude des jeunes filles – comme évoquant un certain besoin d’égalité des jeunes mariés devant la sexualité pour favoriser le bon équilibre du mariage (présentant ici une situation inversée acceptable : enverrait-on la jeune vierge se faire voir avant de retourner coucher avec son mari plus âgé ?).

p. 473 : « Elle aimait beaucoup les histoires gaies, les anecdotes grivoises, en tout bien tout honneur. Les pêchés de langue ne sont pas graves, en certains cas ; elle est hardie, moi je suis un peu timide et elle s’amusait souvent, avant notre mariage, à m’embarrasser par des questions ou des plaisanteries auxquelles il ne m’était pas facile de répondre. Du reste, c’est peut-être cette hardiesse qui m’a rendu amoureux d’elle. Quant à être amoureux, je l’étais des pieds à la tête, corps et âme, et elle le savait, la gredine. »

La Confession (« Tout Véziers-le-Réthel avait assisté… ») ****

Dans son testament, le bon M. Badon-Leremincé fait confession d’un crime à ses enfants. Lorsqu’il était jeune, il s’était attaché à une jeune fille de classe inférieure, en attendant un mariage digne. Mais voilà qu’elle fut enceinte.

Histoire d’un infanticide et histoire d’un crime avoué uniquement après la mort. Une lâcheté dans une certaine mesure contrebalancée par une sorte d’acharnement à faire le bien pour se racheter par la suite. Néanmoins, ce lourd secret, qu’il transmet à ses enfants a un sens étrange : quel est le but de cet acte ? soulager sa conscience ? Non. Il est plutôt effectué par le personnage dans le but d’apprendre à ses enfants à se défaire de toute fierté inutile. Mais dans l’univers poétique de Maupassant, il est aussi l’occasion de renverser le sens d’une vie entière, de faire défiler d’un coup dans l’imaginaire du lecteur les longues années de culpabilité dévorantes qui étaient cachées sous une façade de caractère familière.

p. 375 : « Un souffle d’air glacé entra ainsi qu’un assassin, si froid que je reculai devant lui ; et les deux bougies palpitèrent. Et je restai debout près de la fenêtre, n’osant pas me retourner comme pour ne pas voir ce qui se passait derrière moi, et sentant se glissait sur mon front, sur mes joues, sur mes mains, l’air mortel qui entrait toujours. »

La Mère aux monstres *** *

Une servante de ferme, engrossée par innocence, comprima son ventre pour ne pas découvrir sa faute. Elle accoucha d’un enfant monstrueux que des montreurs lui rachetèrent. Depuis, elle reproduit cette prouesse avantageuse.

Toujours pointant du doigt les clauses sociales qui font souffrir le corps féminin, le dénaturent, ce conte soulève le dégoût devant ce résultat ignoble d’une femme qui met volontairement au monde des monstres par intérêt. On pourra voir dans ce conte une très bonne mise en application de la Modeste Proposition très ironique de Swift pour enrichir les pauvres en donnant leurs enfants à manger aux riches amateurs de bonne viande. On pourra bien-sûr rapprocher le conte des montreurs de monstres de L’Homme qui rit de Victor Hugo.

p. 845 : « Elle se sentit bientôt enceinte et fut torturée de honte et de peur. Voulant à tout prix cacher son malheur, elle se serrait le ventre violemment avec un système qu’elle avait inventé, corset de force, fait de planchettes et de cordes. Plus son flanc s’enflait sous l’effort de l’enfant grandissant, plus elle serrait l’instrument de torture, souffrant le martyre, mais courageuse à la douleur, toujours souriante et souple, sans laisser rien voir ou soupçonner. »

La Confession de Théodule Sabot ***

Menuisier et curé se détestent cordialement. Mais voilà qu’un travail de menuiserie, très rémunérateur, est à faire dans l’église.

Se rapprochant finalement assez de « Un normand », histoire d’un curé qui mesure son taux d’alcoolémie, ce conte nous montre combien la religion est pour l’homme de campagne, une simple affaire de pratiques. L’inimitié des deux n’est qu’humaine. On peut regretter la si rapide conversion.

p. 1028 : « Pour ça non ; oh ! pour ça non, m’sieu le curé. Ma pauvre femme, la tromper ! Non ! Non ! Pas seulement du bout du doigt ; pas plus t’en pensée qu’en action. Bien vrai.

[…]

Quand j’vas t’à la ville, dire que je n’vas jamais dans une maison de tolérance, histoire de rire et d’badiner un brin et d’changer d’peau pour voir, pour ça je n’dis pas… Mais j’paye, monsieur le curé, j’paye toujours, du moment qu’on paye, ni vu ni connu je t’embrouille. »