L’amour paysan, une poésie simple et cruelle

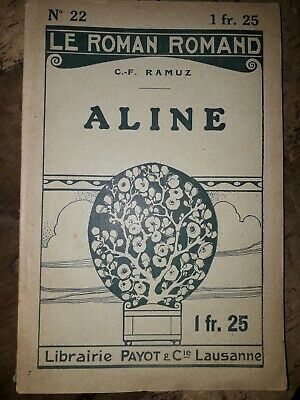

Ramuz (Charles-Ferdinand) 1905, Aline, Payot

Résumé

Aline et Julien sont amoureux. La mère d’Aline l’interdit de voir Julien. Aline cède à l’amour et voit son amant la nuit, en cachette, ce qui arrange bien Julien…

Commentaires

Le jeu bien connu mais implacable de l’homme et de la femme : la femme ne doit pas céder à l’amour jusqu’à forcer l’homme à la demander en mariage, ou bien elle s’expose à la condamnation sociale et pire encore à l’abandon si elle a un enfant. Cette condition de la femme, qui ne peut se « laisser aller » sans tenir compte des conséquences, qui est piégée par son corps et par ses envies, est typique de l’ancien temps et du peuple.

On pourra penser à l’Histoire d’une fille de ferme ou au plus sombre Odyssée d’une fille, de Maupassant. On retrouve ce même univers paysan où la morale et la tradition assignent une place à la femme, un rôle inférieur, un destin nécessitant de se retenir, de refuser l’amour pour viser à l’intérêt de sa possible progéniture, de son statut social… On y trouve également un regard critique sur la société paysanne, qui en même temps se double d’une compassion pour ces hommes et femmes qui ne sont que les jouets de lois physiques, morales… qui ne peuvent contrôler leur destinée.

Ramuz reprend d’ailleurs en grande partie les mécaniques de la description naturaliste de Maupassant, objective ou bien psychologique. On sent déjà par endroits, dans ce premier roman, la tentation d’un style plus émotif, poétique, sensitif.

Toutefois, ce récit a tout de même encore quelque chose de forcé, d’une démonstration orchestrée pour arriver à l’effet littéraire. On sent peu l’épaisseur des personnages qui ne sont que des représentants de leur classe paysanne.

Passages retenus

p. 41 : « Mais il se passa que son amour, ayant grandi comme une plante sous une dalle, dérangea ses raisonnements et la fit souffrir. Et il poussa toujours plus fort et elle souffrit toujours plus. Il lui semblait que chaque jour en passant jetait une pierre dans son cœur ; et il devenait si pesant qu’elle tombait de fatigue. »

p. 69 : « Comme elle se peignait devant son miroir, Aline vit la joie cachée dans le fond de son cœur se lever près d’elle et l’appeler par son nom. Elle sourit. »

p. 115 : « On a pas même le temps de bien s’aimer ; le temps de s’aimer est comme l’éclair. »

p. 125 : « – Tu ne sais pas, dit-elle, je voudrais bien que non… seulement… oui, c’est la vérité. Je ne suis pas sûre… C’est la première fois… Et puis, il a bien fallu, n’est-ce pas ? Et puisque c’est toi, il vaut mieux que je te dise.

Elle parlait en tâtonnant avec ses mots comme une aveugle avec ses mains. Elle tordait dans ses doigts les attaches de son tablier. Elle avait les pommettes rouges comme deux petits feux allumés. »