L’enfant n’a de cure pour la richesse culturelle, la beauté de la langue, la rigueur du raisonnement… car il sait déjà que c’est par la tricherie, la domination ou par l’usage de l’assistance qu’il parviendra.

Vaneigem (Raoul) 1995, Avertissement aux écoliers et lycéens, Mille et une Nuits, 1996

Résumé

Malgré la modernisation du pays, malgré mai 68, malgré l’abandon des châtiments corporels, la fin du pouvoir absolu du père de famille et l’autorité indiscutable de l’État-patrie, le système scolaire conserve des allures de prison et de centre de dressage.

L’école continue d’étouffer la curiosité naturelle de l’enfant, sa créativité et son émerveillement, par la primauté de savoirs austères, rigides et abstraits, par la position de docilité devant la parole du professeur, provoquant désintérêt et rébellion. Face à cela, certains enseignants se démènent, quant aux autres, ils continuent d’imposer l’autorité par le décompte des points, par la menace de l’échec scolaire, la mise en concurrence, le jugement et l’exclusion…

L’école continue ainsi de répéter la hiérarchie sociale qui a cours dans le monde du travail, et la seule ambition pour les écoliers et lycéens est de rejoindre ce monde économique immoral, corrompu, dans lequel l’enjeu est de jouir le plus possible par la consommation.

Épingler un papillon n’est pas la meilleure façon de faire connaissance avec lui.

p. 34

Commentaires

Le tableau de l’ancien temps, du vieux système scolaire répressif, autoritaire et prompt aux châtiments corporels pourra rappeler le récit sans concession de Jules Vallès dans L’Enfant. Par contraste avec cette ancienne école qui excluait et humiliait, on pourrait se dire que Raoul Vaneigem exagère grandement le tableau catastrophiste de l’École des années 90, ou bien se contente d’enfoncer des portes ouvertes, celles d’une nouvelle école plus humaine en plein avènement grâce notamment à l’apport des pédagogies alternatives. Les taux de réussite au Baccalauréat et la poursuite d’études explosent. On croirait presque à une quasi totalité de petits français lettrés, cultivés, citoyens responsables, réfléchis et critiques du monde… Et pourtant ! Depuis ces années, le système scolaire semble se dégrader irrémédiablement et créer de plus en plus de frustration et de rejet. Le niveau des élèves serait en chute libre… Les petits Français ne sauraient plus écrire, dit-on, ni parler, ils auraient délaissé la langue de Molière pour celle restreinte et vulgaire du rap. Ils seraient devenus ingérables, impolis, drogués au cannabis, au porno, aux séries télé et aux mangas, aux réseaux sociaux, à la musique industrielle en vidéo et à la consommation de vêtements chers, de junk food… Est-ce à dire que c’était mieux avant ? Que l’on doive rétablir les dictées, l’intransigeance, la discipline et les fessées face à la classe pour retrouver cet enseignement doré ? Non. Cela ne fonctionnait évidemment pas ! On expulsait simplement les élèves dérangeants ou pas au niveau et une grande majorité d’enfants sortaient de l’école sans maîtriser les bases de lecture, écriture et scientifiques attendues. En réalité, on lit bien plus à notre époque, on écrit même beaucoup, on hésite moins à s’exprimer à l’oral, devant parfois des milliers de personnes. Mais tout se passe comme si l’on rejetait en priorité les savoirs de l’école : le langage sms permet de ne pas avoir peur de la faute, on évite à tout prix de parler de manière propre et soutenue, on lirait tout sauf de la littérature, etc. C’est bien l’école et sa culture qui sont rejetées au profit de la culture industrielle (comme si la musique pop, les fast food, les séries américaines… avaient quoi que ce soit à voir avec la créativité du peuple !)

Qu’est-ce qui empêche donc le renouveau de l’école, tel que l’annonce Raoul Veneigem lui-même ? En bon situationniste, il remarque que la persistance morbide de l’organisation verticale dans l’école n’est que le reflet de l’organisation pyramidale de la société, l’école étant dès lors un jeu de rôles formateur, une répétition de la vie de domination qui aura lieu dans l’usine ou dans l’entreprise, voire dans toute la société. L’erreur fondamentale, selon lui, est d’avoir adopté la morale et les manières de faire du monde des affaires (après avoir rejeté celles de l’armée), du monde économique, un monde dont la morale est profondément suspecte ! Où la concurrence est sans pitié, où l’on élimine les faibles, on les licencie, on les rachète, on les trompe, on dissimule, on réalise des coups, on spécule, on parie… pas vu pas pris… La belle concurrence sportive que prônent les penseurs de la religion du management, cache en réalité le caractère jetable et remplaçable du sportif, les intérêts financiers dominants. L’auteur considère que ces valeurs sont celles d’une « société mafieuse ». L’autre face de ce système de valeurs, c’est l’assistance, la charité pour le faible, pour celui qui échoue. On le sait la charité est souvent le moyen de blanchir l’argent des trafics. L’école fait ainsi preuve de bienveillance envers ses mauvais élèves (non-redoublement, activités de rattrapage faciles, générosité des notes ou des coefficients…) comme une charité qu’on donnerait gentiment pour encourager à reprendre sa place dans la compétition. On n’est pas si méchant, voyez-vous, alors soyez sages et faîtes comme on vous demande.

Ce qui sous-tend cette idéologie, c’est la notion destructrice de réussite, que Vaneigem dévoile en l’appelant par son vrai nom de « volonté de puissance ». La réussite scolaire, ce n’est pas l’espoir d’avoir un métier et un salaire décent (comme ce put être le cas à une époque), mais la réalisation de l’ambition, la montée dans l’échelle sociale (réaliser sa puissance, c’est devenir plus fort que les autres, prendre l’ascendant, diriger les autres). L’école est un atout de plus pour cette montée, parmi les autres moyens que propose ce système économique immoral. De là, la réussite scolaire est prise comme outil et non comme validation d’un riche apprentissage réussi. Un faux diplôme agrémenté d’un peu de tchatche peut faire l’affaire, tout comme la lèche et la corruption favoriseront cette ascension. La réussite sociale, c’est la débrouille dans un monde de requins. Les professeurs s’étonnent naïvement de la telle naïveté des élèves qui trichent en recopiant le premier contenu internet au lieu de réfléchir par soi-même pour apprendre… Devenir maître en tricheries, c’est être apte à se débrouiller dans le monde. Et quoi de mieux que la bienveillance des professeurs pour s’y exercer ? L’admiration de la réussite, qu’elle soit financière ou sportive, sans regarder les moyens, est une constante de notre temps (comme il est admis que le système est vicié, il est naturel d’ailleurs que les manières de réussir ne soient pas prises en compte dans notre jugement).

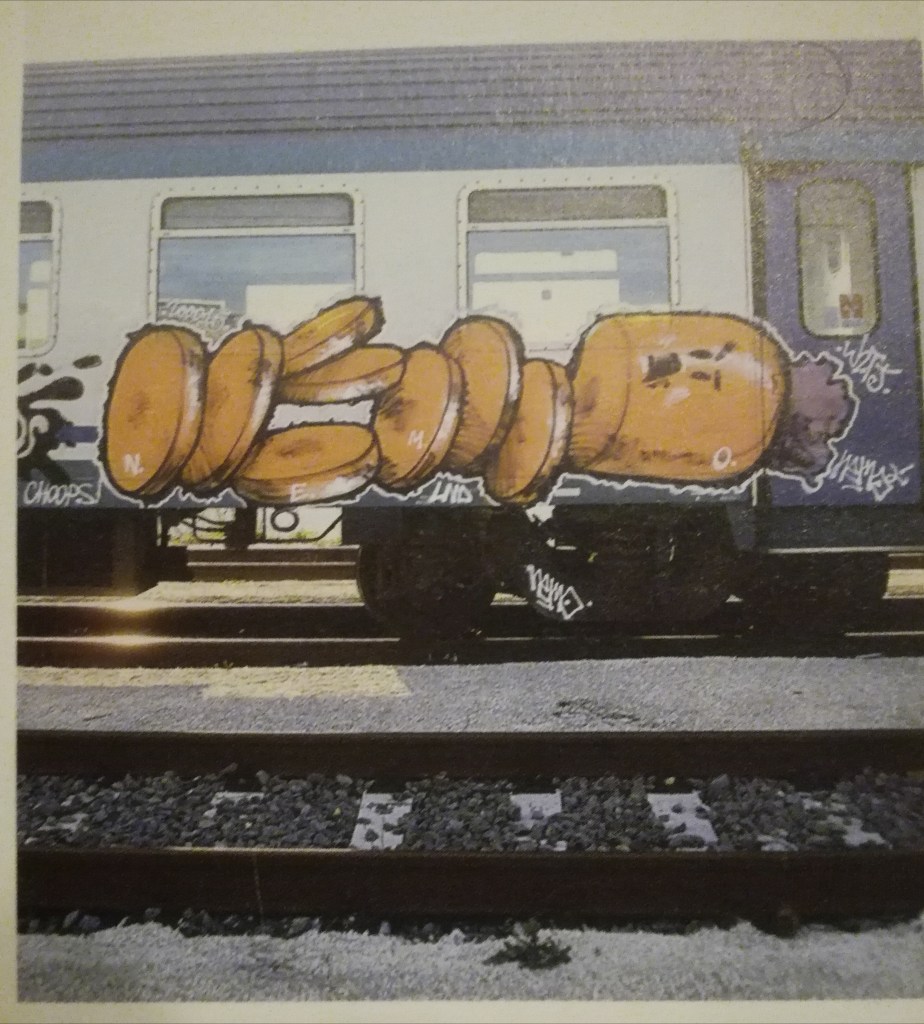

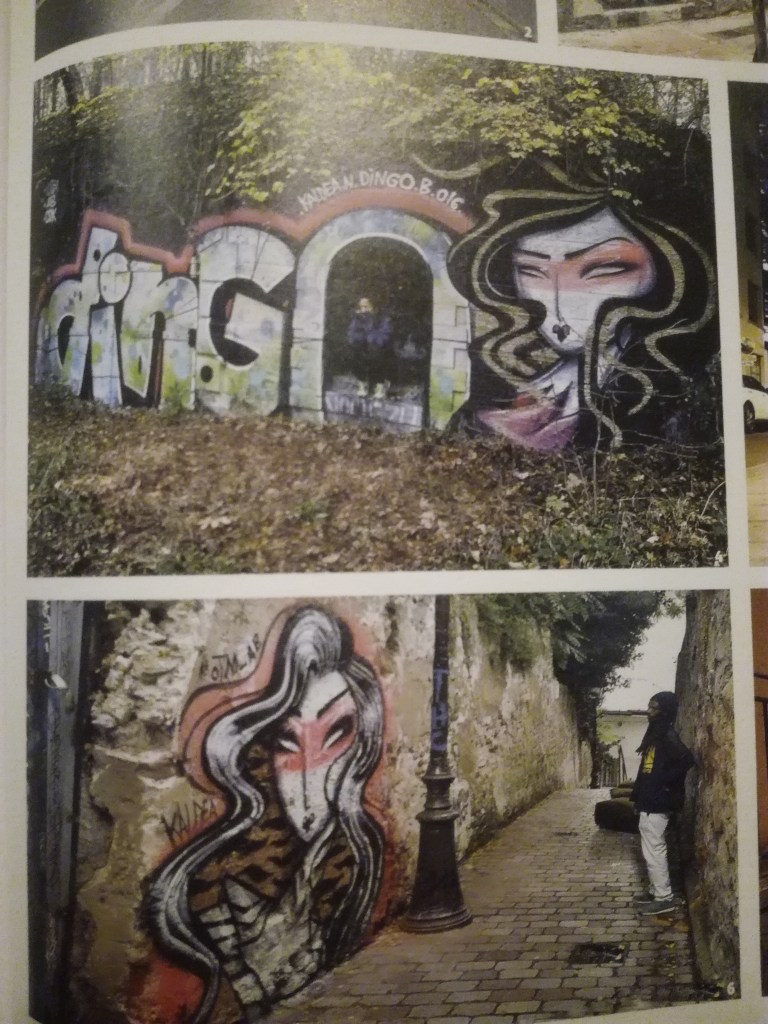

C’est en situationniste également que Vaneigem prône justement comme valeur centrale pour une nouvelle école, la fantaisie, la moquerie de ce monde sérieux et crapuleux, la dénonciation de ce système et de ceux qui le défendent. Un peu comme les valeurs chrétiennes vicieuses défendent parfois une souffrance immédiate, une docilité, au bénéfice d’une jouissance future, au ciel, l’école hypothéquerait le bonheur de l’enfant au bénéfice de sa jouissance par l’argent qu’il retirera de sa réussite future. Contre cette position viciée, Vaneigem prône bien entendu la rébellion immédiate et la réalisation collective dans l’école du bonheur de l’enfant. Contre l’utilitarisme de la formation – prendre le pli du monde impitoyable des affaires dans lequel l’enfant va entrer -, il vante le triomphe de la fantaisie, de la dérision, du rêve. Il ne s’agit pas de protéger l’innocence et la pureté de l’univers enfantin, mais au contraire créer des êtres qui iront consciemment à l’opposé de ce monde détestable. L’école doit constituer une arme de guerre contre cette supercherie gigantesque, ce monde stupide et déréglé, cette escroquerie en bandes organisées, qui s’appuie sur l’illusion de l’homo œconomicus, le charlatanisme du darwinisme social hérité d’Herbert Spencer (qui voit l’individu humain comme un monstre d’égoïsme se battant contre les autres pour survivre – simplification nullissime de Darwin), la domination de pouvoirs financiers criminels bâtis sur l’exploitation, la spoliation ou la guerre.

Passages retenus

Une institution en déliquescence, p. 13 :

Un nouveau style est en train de naître, que seule dissimule l’ombre d’un colosse dont les pieds d’argile ont déjà cédé. L’école demeure confinée dans le contre-jour du vieux monde qui s’effondre.

Faut-il la détruire ? Question doublement absurde.

D’abord parce qu’elle est déjà détruite. De moins en moins concernés par ce qu’ils enseignent et étudient – et surtout par la manière d’instruire et de s’instruire –, professeurs et élèves ne s’affairent-ils pas à saborder de conserve le vieux paquebot pédagogique qui fait eau de toutes parts ?

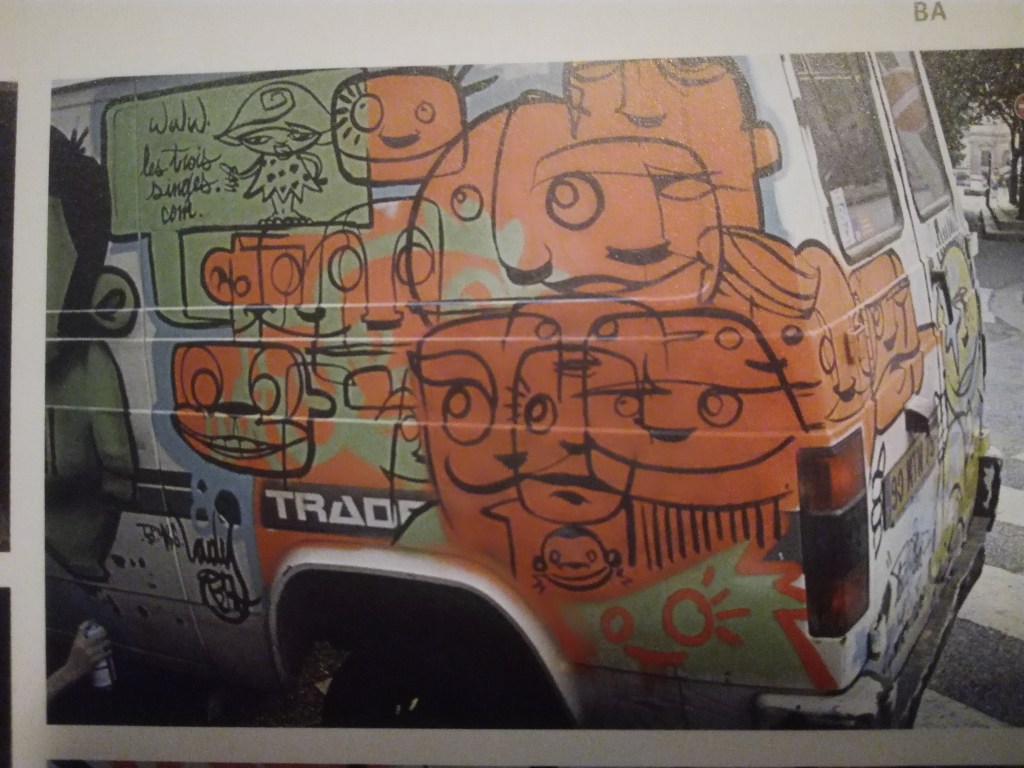

L’ennui engendre la violence, la laideur des bâtiments excite au vandalisme, les constructions modernes cimentées par le mépris des promoteurs immobiliers, se lézardent, s’embrasent, selon l’usure programmée de leurs matériaux de pacotille.

L’obstacle de la morale des affaires, p. 18 :

Une société qui n’a d’autre réponse à la misère que le clientélisme, la charité et la combine est une société mafieuse. Mettre l’école sous le signe de la compétitivité, c’est inciter à la corruption, qui est la morale des affaires.

La seule assistance digne d’un être humain est celle dont il a besoin pour se mouvoir par ses propres moyens. Si l’école n’enseigne pas à se battre pour la volonté de vivre et non pour la volonté de puissance, elle condamnera des générations à la résignation, à la servitude et à la révolte suicidaire. Elle tournera en souffle de mort et de barbarie ce que chacun possède en soi de plus vivant et de plus humain.

Quelques rares artistes de l’enseignement, p. 27 :

Comment peut-on exciter la curiosité chez des êtres tourmentés par l’angoisse de la faute et la peur des sanctions ? Certes, il existe des professeurs assez enthousiastes pour passionner leur auditoire et faire oublier un instant les détestables conditions qui dégradent leur métier. Mais combien, et pendant combien d’années ?

Dénombrez, d’une part, les bureaucrates qui terrorisent leur classe et sont terrorisés par elle, et de l’autre les artistes, jongleurs et funambules du savoir, capables de captiver sans avoir jamais à se transformer en gardes-chiourmes ou en adjudants-chefs.

L’abandon du merveilleux, p. 35 :

Quel résignation dans l’enfermement prétendument studieux où l’élève est convié à se sacrifier et à claquer sur son propre bonheur la porte du renoncement ! Et comment instruirait-il les enfants qu’il a devant lui, l’éducateur qui n’est même plus capable de redevenir enfant en renaissant chaque jour à lui-même ? Celui qui porte dans son coeur le cadavre de son enfance n’éduquera jamais que des âmes mortes.

Dispenser la connaissance, c’est réveiller l’espoir d’un monde merveilleux que la jeunesse a nourri et dont l’homme ne cesse de se nourrir. Encore faut-il dans le même temps briser la malédiction des idées reçues et se moquer de ces comptables du pouvoir et du profit qui ont si bien exclu le merveilleux de leur réalité que l’impatience enfantine le relègue au royaume des fées et l’impuissance des vieux dans les marais de l’utopie.

L’obstacle de l’organisation hiérarchique, p. 43 :

Tant que vous ne formerez pas une communauté d’élèves et d’enseignants attachés à parfaire ce que chacun a de créatif en soi, vous aurez beau vous indigner de la barbarie sous tous ses aspects, du fanatisme religieux, du sectarisme politique, de l’hypocrisie et de la corruption des gouvernants, vous ne chasserez ni les intégrismes, ni les mafias de la drogue et des affaires, parce qu’il y a dans l’organisation hiérarchisée de l’enseignement un ferment sournois qui prédispose à leur emprise. […] Un projet d’autonomie et d’émancipation ne peut, sans vaciller, se fonder sur cette volonté de puissance qui continue d’imprimer dans les gestes, le pli du mépris, de la servitude, de la mort.

La fonction de l’éducation dans le monde de l’économie, p. 53 :

Frustrés d’un bonheur qui ne coïncidait pas tout à fait avec l’inflation de gadgets inutiles et de produits frelatés, les consommateurs ont, dès 1968, pris conscience de la nouvelle aliénation dont ils étaient l’objet. Travailler pour un salaire qui s’investit dans l’achat de marchandises d’une valeur d’usage aléatoire suggère moins l’état de béatitude que l’impression désagréable d’être manipulé selon les exigences du marché. Ceux qui subissaient l’atelier et le bureau pendant la journée n’en sortaient que pour entrer dans les usines, moins coercitives mais plus mensongères, du consommable.

Les faux besoins primant sur les vrais, ce « n’importe quoi » qu’il fallait acheter a fini par engendrer à son tour une production de plus en plus aberrante de services parasitaires, tissés autour du citoyen avec mission de le sécuriser, de l’encadrer, de le conseiller, de le soutenir, de le guider, bref de l’engluer dans une sollicitude qui l’assimile peu à peu à un handicapé.

On a vu ainsi les secteurs prioritaires être sacrifiés au profit du secteur tertiaire, qui vend sa propre complexité bureaucratique sous forme d’aides et protections. L’agriculture de qualité a été écrasée par les lobbies de l’agro-alimentaire, surproduisant des ersatz de céréales, de viandes, de légumes. L’art de se loger a été enseveli sous la grisaille, l’ennui et la criminalité du béton qui assure les revenus des milieux d’affaires. Quant à l’école, elle est appelée à servir de réserve pour les étudiants d’élite à qui est promise une belle carrière dans l’inutilité lucrative et les mafias financières. La boucle est bouclée : étudier pour trouver un emploi, si aberrant soit-il, a rejoint l’injonction de consommer dans le seul intérêt d’une machine économique qui se grippe de toutes parts en Occident – bien que les spécialistes nous annoncent chaque année sa triomphale remise en marche.

Nous nous enlisons dans les marais d’une bureaucratie parasitaire et mafieuse où l’argent s’accumule et tourne en circuit fermé au lieu de s’investir dans la fabrication de produits de qualité, utiles à l’amélioration de la vie et de son environnement. L’argent est ce qui manque le moins, contrairement à ce que vous répondent vos élus, mais l’enseignement n’est pas un secteur rentable.