L’atelier d’écriture est une carrière où l’on casse la langue de pierre à la pioche pour faire apparaître dans le relief de l’écrit des fragments de soi ensevelis

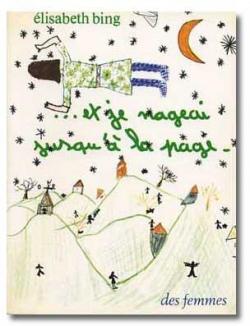

Bing (Élisabeth) 1976, Et je nageai jusqu’à la page (vers un atelier d’écriture), Édition des femmes, 1982

Résumé

En 1969, Élisabeth Bing devient enseignante dans un « institut micro-pédagogique » spécialisé pour accueillir des enfants dits « caractériels ». D’abord trop scolaire, elle se heurte au dégoût des élèves. Passionnée d’écriture, elle choisit d’avoir systématiquement recours à la pratique de l’écriture créative pour les réconcilier avec les apprentissages. Elle développe peu à peu une pédagogie par ateliers d’écriture, dans laquelle la mise en mots des sensations de l’enfant, de ses peurs et de ses désirs, est l’objectif premier, ce qui entre parfois en contradiction avec certains objectifs scolaires et peut effrayer les adultes trop protecteurs.

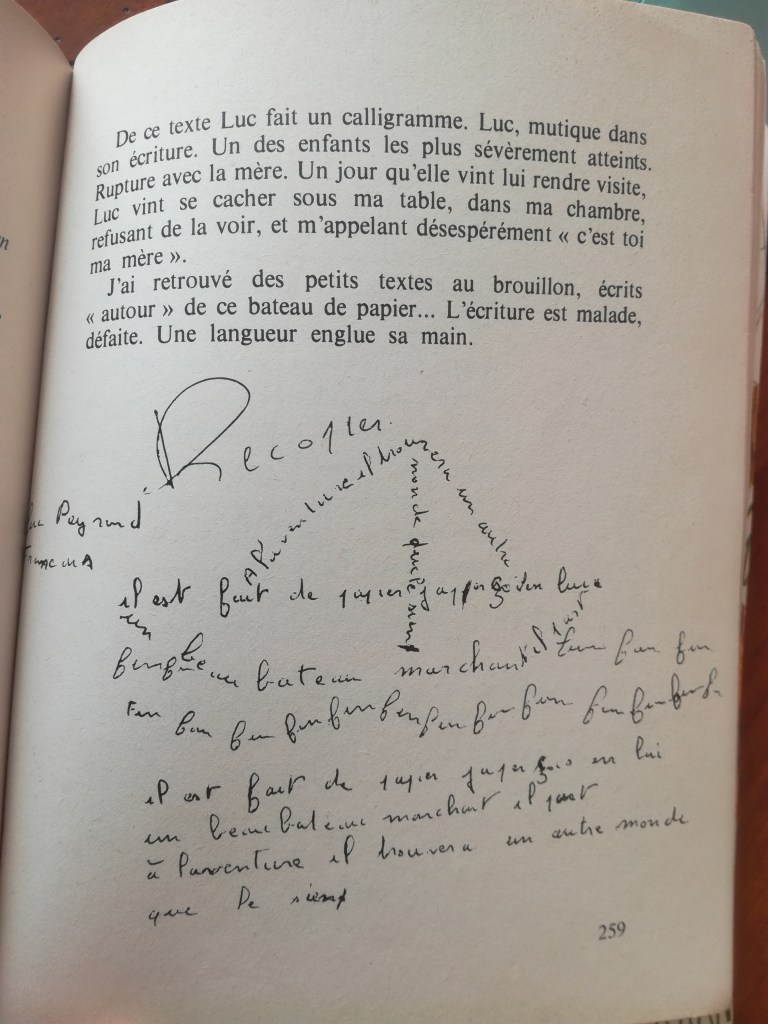

Les textes littéraires ne sont plus des supports d’étude mais des exemples d’écriture possible sur un thème ou sur une contrainte donnée (déclencheurs, à lire à titre de comparaison). Les rituels préparatoires (promenade, zone limitée d’observation, position allongée, yeux fermés, silence, énumération, gueuloir…), les thèmes-symboles (l’espace, l’arbre, vous êtes perdu, le masque, la porte, le labyrinthe, si vous pouviez voler, , l’intestin, Médée, le vent…), l’esthétisation du texte (réécriture, calligrammes, illustrations, enregistrement…), la lecture du texte au groupe (par la professeure ou par un élève) ou l’affichage constituent un processus d’achèvement et de mise en valeur de la parole de l’enfant, de ses mots, de son point de vue, de ses troubles, de ses peurs et de sa violence, au détriment des savoirs scolaires, de l’abstraction, de l’écriture impersonnelle, normée, de la mise en valeur des textes du patrimoine…

Trop de frilosité bourgeoise dans le geste d’écrire, pas assez d’envergure. Trop de peur. J’aurais aimé des textes écrits au pinceau sur d’immenses feuilles blanches, des écritoires à hauteur d’enfants, des promenoirs où se mettre à incanter ! Une ascèse du corps pour l’écriture, une étude du souffle, des cris.

p. 279

Commentaires

Tribulations : mot adopté et devenu familier aux petits scripteurs. Ils en découvraient le sens dans leurs contes et dans les pages lues enfin d’une littérature – surtout pas enfantine – y repérant l’image de leur propre trajet. Écrire, lire, c’était en somme pénétrer dans d’autres labyrinthes, jouer les détours de l’écriture où se risque un je qui doit s’y perdre et s’y refaire en miroir, toute sortie transparente.

p. 190

Principes anti-scolaires de l’atelier d’écriture

Pionnière des ateliers d’écriture en France, Élisabeth Bing ne propose pas ici de « méthode » pour faire des ateliers. Elle préfère mettre en acte dans son écriture les principes anti-scolaires qui sont à la base des ateliers d’écriture : refuser l’écriture rationnelle et prétendument scientifique (scolaire) pour une quête de soi dans l’écriture. Le but du livre n’est pas de décrire scientifiquement des techniques pédagogiques, mais de faire de cette expérience un sujet d’écriture créative en soi, errance questionnante sur l’enseignement, sur l’écriture et ses représentations, de soi, de l’enfant, sur les blocages et les possibilités d’écrire le monde avec des mots imposés…

Lorsqu’elle propose un sujet libre à ses élèves, Élisabeth Bing se rend compte du piège de cette prétendue « liberté ». Habitués à répéter au professeur ce qu’il a énoncé pour éviter les erreurs, ses élèves ne lui présentent que des platitudes et clichés, à l’opposé d’une écriture libre. Pour de nombreux élèves, l’obstacle principal au plaisir de l’écriture n’est pas la faiblesse des compétences en écriture/lecture, mais au contraire la trop grande emprise d’une langue scolaire et de ses normes, qui, au lieu d’être un outil pour apprendre, réfléchir et s’exprimer – pour transcoder leur parole -, ne leur paraît être qu’un obstacle, une matière rigide et inexpressive, sans saveur… une espèce de corset désagréable et démodé. Bing parle de « torture » quant à l’exigence de respect des normes écrites françaises. On parle plus couramment d’« insécurité linguistique » pour qualifier cette obsession bien française des normes orthographiques, grammaticales ou lexicales (on dit pas… on dit… !), obsession qui exerce une pression terrible sur tout scripteur en difficulté, source d’inhibitions, d’auto-censure, de malaise et de dégoût de l’écrit…

C’est ainsi que, de manière symbolique, la première consigne typique des ateliers, qu’on retrouve ici, est « l’orthographe m’indiffère », choquante pour les adultes et déjà surprenante pour les enfants. Pourtant, cette consigne qu’on pourrait croire uniquement adaptée à un contexte spécifique (hors de l’école normale), est approuvée et même revendiquée par Dominique Bucheton dans Refonder l’enseignement de l’écriture, justement pour le contexte scolaire. Le souci des normes n’est pertinent qu’à la finalisation du travail (à la mise au propre), non pour le brouillon : la veille orthographique ou respect des normes de vocabulaire, de grammaire… surtout chez des jeunes scripteurs, est une charge cognitive bien trop importante, et tend en conséquence à restreindre les autres fonctions de compréhension, de réflexion, de mobilisation des connaissances, d’organisation de la pensée, etc.

Cette mise à l’écart du scolaire traditionnel se poursuit dans les changements des postures de l’apprenant (sortie de la classe, fin de la position statique, voix haute, cris…) et de l’enseignant (aide, dictionnaire, investissement sensible dans les textes… – la question de la participation à l’atelier n’est pas loin), mais aussi dans la production écrite qui se faisait en classe utilitaire par rapport à un texte étudié mis en valeur, et qui en atelier devient l’objectif premier, les lectures servant ce but. On trouve un tel renversement dans les pédagogies alternatives : passer de l’élève comme récepteur passif et répétiteur d’un savoir dominateur à l’apprenant acteur ayant pour but d’agir, les textes et l’enseignement devenant des aides (cf. Le Maître ignorant). Dominique Bucheton théorise tout autant ce renversement, l’étendant même à toute discipline d’enseignement : dans toutes les matières, c’est l’écriture comme outil servant à l’action d’un individu dans la société qui doit être le moteur de l’apprentissage (c’est-à-dire que les objets d’apprentissage que sont l’histoire, la musique, la biologie, doivent être avant tout des occasions pour l’apprenant de perfectionner ses capacités d’expression et d’interaction).

Mais le procédé des ateliers d’écriture semble aller plus loin encore. Car l’objectif paraît être de faire de chaque enfant un écrivain en herbe (la promenade inspirante rappelle celle proposée par le symboliste Gourmont dans la préface de Couleurs ; le gueuloir est bien-sûr la technique de Flaubert ; le calligramme celle d’Apollinaire, l’énumération celle de l’Oulipo…). L’exigence radicale de Bing (que pas un mot ne soit écrit qui n’ait été senti), est celle de l’écrivain styliste. Comment concilier celle-ci avec l’usage très ordinaire de la langue scolaire, l’usage attendu ? On pourrait en ce cas questionner la pertinence de l’étude des textes littéraires d’auteur : premièrement, ce sont des textes souvent expressifs et loin de l’usage ordinaire scolaire ; deuxièmement, à quoi bon étudier des textes littéraires si c’est pour ne pas les imiter ? La chanson invite à chanter. Le poème lu à écrire son poème… – Mais tous les enfants ne peuvent prétendre à devenir écrivains !? Il est étrange de voir que la littérature est déclarée si fondamentale dans l’éducation, et de voir au contraire sa place dans la vie sociale restreinte à de petites historiettes divertissantes… Faire de la littérature, c’est bien autre chose que raconter une histoire… Ce pourrait être quelque chose comme user des pleins potentiels de la langue pour agir sur le monde. Si l’on suit Bing, il est rigoureusement impossible (d’où l’échec scolaire) de prendre goût à la maîtrise de la belle langue (c’est-à-dire dans sa norme haute, telle qu’on la voudrait enseigner) sans viser un usage de la langue où le souci du style a sa place, c’est-à-dire une pratique littéraire de l’apprenant. Peut-être ce serait une bonne chose d’entrer dans une civilisation où chaque individu participerait à la vie intellectuelle et artistique ?

Quels types de déclencheurs de l’écriture ?

Ce sont les déclencheurs qui organisent en grande partie les chapitres du livre et les points de départ de la réflexion de Bing sur l’écriture. Le thème simpliste « j’aime… je n’aime pas… », classique de présentation de soi, ressort ludique à l’image de nombreux exercices d’écriture aujourd’hui très courants à l’école (écrire en changeant de point du vue ou à partir d’une matrice…), relèvent en fait de la simple mise en jeu d’une activité monotone (se présenter, exercices de grammaire…), et ne seraient constituer de véritables ateliers où le scripteur a pour objectif déployer sa personnalité dans l’écrit (c’est pourquoi les élèves, séduits par ce premier jeu, sont encore plus déçus par l’enseignement traditionnel proposé). Après la déconvenue du thème « libre », Bing va en venir à utiliser une contrainte forte avec la technique de l’énumération – contrainte car par exemple la zone délimitée impose une immobilité et une concentration, une rigueur de la désignation, et non une enfilade hasardeuse. Cette technique est particulièrement développée par Jean Ricardou – autre pionnier des ateliers – dans son article de 78 « Écrire en classe ». Il la renomme « écriture effervescente » (il s’agit par exemple, pour faire un portrait, de caractériser rigoureusement chaque élément du visage de haut en bas, de lister presque). Le principal intérêt de cette technique (proche des listes de Perec) est de rompre avec toute phraséologie tant scolaire que populaire (l’habitude de parler par clichés de langage : on ne désigne plus les choses par le mot approprié mais par une expression indirecte que tout le monde use en pareil cas – on est proche de la préciosité du XVIIe…), pour en revenir à une recherche du mot précis, un mot qui n’est pas forcément le mot scientifique mais qui est celui qui se rapproche le plus de notre expérience sensible du monde (on pourrait ici faire le lien avec l’éducation selon l’anarchiste Élisée Reclus – qui évacue le langage scientifique et l’abstrait pour retrouver dans la promenade l’apprentissage par l’expérience du vivant). C’est la recherche d’une écriture dénuée de tout effet de style (ce que Barthes appelle l’écriture blanche dans Le Degré zéro de l’écriture) qui permettrait de transcoder simplement ce qu’on souhaite dire dans l’écrit. Et c’est sans doute l’un des grands libérateurs, un préalable sans doute nécessaire pour une redécouverte de soi dans l’écriture, il faut d’abord avoir fait le ménage de l’autre envahissant avant de le réinviter (C’est aussi potentiellement une garantie contre l’écriture pompeuse, empruntée, la littérature industrielle et le mauvais goût…).

Après avoir multiplié ces activités contraintes, Élisabeth Bing utilise principalement des mots-symboles comme déclencheurs. C’est-à-dire qu’ils permettent en apparence une grande liberté au scripteur, mais le vague de la notion et l’écho symbolique inévitable qu’ils créent confrontent le scripteur à son matériel interne, inconscient. Un peu comme les contes de fées sont en réalité un parcours crypté du lecteur/auditeur dans son propre inconscient (cf. Bettelheim dans Psychanalyse des contes de fées), ces thèmes comme « espace », « perdu », « voler dans les airs », « porte », « labyrinthe », « bateau »… parce qu’ils provoquent une espèce de vertige, sont une ouverture sur l’inconscient, le refoulé… D’où le caractère psychanalytique des ateliers d’écriture qui propulsent l’écrivain non plus dans une matière de surface, à disposition, usée par tous, admise, reconnue, sans danger, mais dans la matière inflammable des contradictions de la psyché (La psychanalyse usait d’ailleurs dès ses débuts d’une forme primitive d’atelier d’écriture dans un but similaire à la séance parlée, de surgissement et d’objectivation). Ainsi, l’écriture personnelle, littéraire, se fait réparatrice, thérapeutique, d’où sa popularité en dehors de l’école, dans les associations de quartier, auprès de populations peu scolarisées. Mais aussi purgatif, c’est-à-dire que les participants font parfois émerger des choses très douloureuses de leur inconscient, qui étaient impossibles à formuler, cachées sous une croûte de langue usuelle. L’écriture créative, souvent dédaignée comme divertissement, dans sa version de recherche de sa propre langue, est en fait bien plus profonde, bien plus riche et formatrice que les pauvres exercices scolaires que sont la dissertation (liste organisée de points du cours, suivant une consigne) et le commentaire composé (répétition d’analyses de phénomènes déjà vus en cours), bien souvent utilisés comme outils de vérification d’acquisition des connaissances, alors qu’ils sont surtout des outils de construction de la pensée…

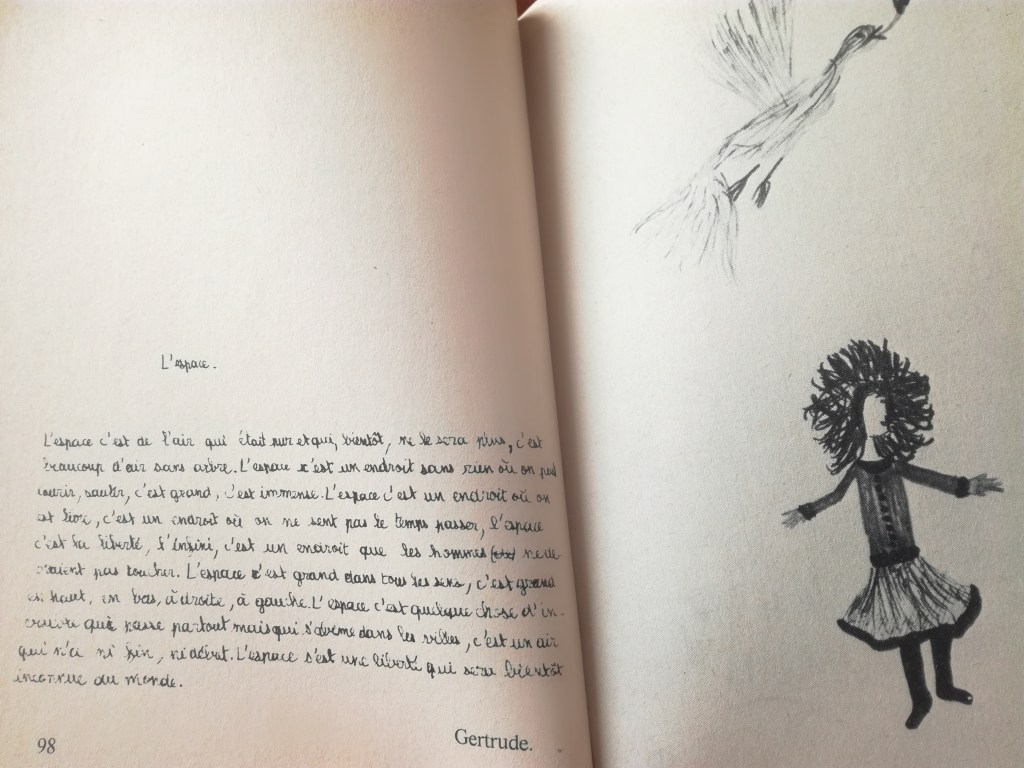

Thème : l’espace (par Gertrude)

p. 98

L’espace c’est de l’air qui était pur et qui, bientôt, ne le sera plus, c’est beaucoup d’air sans arbre. L’espace c’est un endroit sans rien où on peut courir, sauter, c’est grand, c’est immense. L’espace c’est un endroit où on est libre, c’est un endroit où on ne sent pas le temps passer, l’espace c’est la liberté, l’infini, c’est un endroit que les hommes ne devraient pas toucher. L’espace c’est grand dans tous les sens, c’est grand en haut, en bas, à droite, à gauche. L’espace c’est quelque chose d’in[…]ible qui passe partout mais qui s’abîme dans les villes, c’est un air qui n’a ni fin, ni début. L’espace s’est [sic.] une liberté qui sera bientôt inconnue du monde.

Passages retenus

La réassurance commençait en se flattant du nombre d’obstacles à franchir. Plus le brouillon était taché, raturé, déchiré, plus nous le sacrions beau.

p. 56

La littérature congelée que l’on sert aux enfants, p. 21-22 :

Investie par la peur, je retournai assumer mes cours comme on se noie. Tentant un discours tantôt répressif, tantôt séducteur, je torturais sans conviction quelques manuels. Ces livres, en vertu de leur rassurante aura d’ennui, me serviraient de boucliers.

Ce fut pire. Dans un chahut solide, je récoltai les crachats destinés aux bons auteurs.

Crispée et brûlée par la peur, marchant comme sur des braises, je foudroyais ou me laissais submerger. Des houles répondaient à mon mensonge. J’essayais avec des faux-semblants de leur faire « sentir » des textes qui m’indifféraient. Ce n’était pas tant que ces textes soient nécessairement exécrables mais ils étaient déplacés car hors du désir. Ils émanaient des canons littéraires adultes, massifs et redoutables, portant de façon indélébile la marque consacrée de la différence, et reconnus comme tels parce que parqués dans le mausolée-musée-cimetière du manuel paré de la fanfreluche des commentaires condescendants sentant l’effort, celui, supérieur, de la « mise à la portée ».

Le rapt initial de la langue, p. 29

On ne pouvait que s’attendrir devant les naïvetés enfantines. À l’intérieur de ces formulations mal intégrées – car inintégrables – face à une écriture aux perfections inatteignables et qui reculait par là-même devant eux dans un refus, ils étaient floués. L’écriture précisément avec sa pléthore de modèles, de fautes et de tabous est le moyen le plus efficace pour endiguer l’enfant dans les normes d’une société peureuse et jalouse d’elle-même, à laquelle par ailleurs il va falloir s’adapter.

La torture imposée par une certaine conception de l’écriture aliène insidieusement le jeune scripteur, lui souffle sa propre parole, l’empêchant d’être lui-même, c’est-à-dire suspect.

Ou bien l’enfant se trouve livré au moule déformant de la contrainte par l’adoption d’une forme d’écriture de « l’autre », ou bien par le texte libre il se trouve abandonné dans un domaine de vertige, la confrontation à son propre vide.

L’écriture-torture, coeur de la rupture à la norme, p. 38 :

Ceux-là même que, sur le terrain de jeux, je voyais accomplir des prouesses, semblaient dépenser, plume en main, une énergie hors de proportion avec l’effort physique réel. L’oscillation douloureuse en eux entre la nécessité de poser chaque lettre et l’impérieux de sortir hors des barreaux de leurs hampes et jambages épuisait toute leur énergie dans la contradiction. La contrainte qu’ils s’imposaient contre leur pulsion interne en posant ces signes arrachés à leur crispation profonde les rendait blêmes de fatigue. L’envie de s’évader, de s’arrêter, les harcelait si fort que leur courbure sur la table était une soumission intolérable.

…« Et la mère, fermant le livre du devoir, s’en allait satisfaite et très fière, sans voir… » Je ne voyais que cela et pressentais sous leurs fronts la réplique de mes anciens désastres. Nulle satisfaction. Fermant mon livre, emportant ces écrits de torture, j’avais la sensation de les plier à un châtiment. Il eût fallu pour certains les laisser longuement prendre le risque de ne plus rien écrire pour que s’apaise la cuisance des anciens rets. De cette blessure on ne guérit pas. Mais qu’ils sentent dans cette vacance la possibilité ou de se taire ou de parler, ou encore d’ouvrir leur désir en voyant d’autres compagnons qui ne seraient déjà plus les mêmes bagnards accrochés aux mêmes rames à encre, mais ayant déjà posé devant eux un texte fini, la petite trace rassurante d’eux-mêmes.

Qu’importe si un enfant ne produit que trois textes dans une année s’il les a écrits dans le plaisir… Tout geste est de torture s’il est condamné de l’intérieur, mais si l’accord se crée entre la personne et l’encre qui coule dans la plume la grimace se résorbe, et je vis, plus tard, les plus réfractaires au geste se mettre à écrire plus longuement que je n’aurais osé le souhaiter.

L’écriture était pour eux le miroir insupportable de leur rupture avec la norme, un des lieux les plus criants de leur déchirement.

Défendre ses mots, p. 51

Je présentai aux enfants mes corrections comme un premier élagage d’un travail que seuls ils pourraient accomplir. Les mots employés étaient les leurs, je leur proposai de les défendre. Ce retour sur un texte écrit au hasard allait leur faire apparaître leurs mots comme des êtres vivants, comme des prolongements d’eux-mêmes. Ce travail de retour allait les conduire à une reconnaissance de leurs possessions, à l’agrandissement de leur territoire. Demandez-vous pourquoi vous avez écrit ce mot-là plutôt qu’un autre, pourquoi l’avez-vous choisi, ce n’est jamais sans raison, sans doute l’aimez-vous. Je leur parlai du sang de l’encre qui est le sang de leurs veines. Silencieux, leur regard restait posé sur moi. Médusation. Silencieux. Étonnés. Si vous ouvriez vos veines pour écrire, votre écriture serait-elle indifférente. Faîtes comme si l’encre de la plume était ce sang. D’un exercice d’ennui vous ferez un exercice de passion, et lorsqu’à nouveau vous poserez votre plume sur la page pensez à ces choses, il faut que ce soit votre vie même qui s’inscrive là sinon quel temps avez-vous pour le perdre ? Soyez curieux de votre image, soyez-le narcissiquement, impunément, effrontément. Penchez-vous sur ces traces de vous-mêmes, abandonnées dans une première indifférence, viendra un jour où votre écriture deviendra plus proche de vous, nous en trouverons ensemble le chemin.

Le gueuloir ou l’écriture au corps, p. 54

Vous vous battez sans cesse, vous vous roulez vous battant dans la boue, battez-vous donc avec vous-mêmes, battez-vous avec vos écrits rechignés, prenez vos mots un à un et mesurez vos poings. Vous avez inscrit quelque chose sur la page en-dessous de votre nom, ces mots-là parlent en votre nom, défendez-les, défendez-vous. Si le texte ne vous ressemble pas, travaillez-le, qu’il soit « vous » davantage, ceci est le premier « vous » contraint, nous sommes partis en voyage pour trouver parmi ces luttes et ces décombres, sur les places fumantes, votre propre langage. Apprenez à vivre cette écriture comme bat votre coeur, comme on respire. Sortez lire vos textes dehors à haute voix, par vos oreilles vous entendrez ce que vous y aimez, ce que vous ne pourrez supporter vous sera jeté par vous-mêmes, comme une défi. Relevez-le. Si vous ne pouvez le parler, criez-le. Si vous ne pouvez le crier, murmurez-le, chantez-le, faites-en une longue et terrible confidence aux arbres et au ciel, marchez en hurlant, il vous viendra peut-être une écriture debout adhérant au rythme de votre souffle et de votre voix avant que le vent ne les érode et pendant qu’il est encore temps. Lorsque votre texte vous fera totalement plaisir, alors rentrez dans l’espace de la classe, je vous attendrai, je l’écouterai et nous pourrons parler, s’il vous manque un mot je vous aiderai à le trouver, nous chercherons ensemble.

Le mauvais joli et le joli mauvais, p. 79

Ainsi, au poème de John me suis-je vu écrire « joli », terme qui n’était autre qu’un pieu mensonge, car John était loin d’entendre ce que le joli pour moi représentait. Je ne pouvais d’emblée et de front m’attaquer à leurs faibles protections, à ce que depuis toujours on leur avait donné comme étant beau, à toute cette nécessité de mentir qui leur était devenue consubstantielle. Faire tomber les longs départs verbeux, par un bel après-midi d’été, les artifices vides du joli, les mièvreries importées de la mythologie enfantine, une écriture précuite qui n’avait rien à voir avec leur parole ; portée par leur voix qui – celle-là, était pour le moins verte graveleuse assez pour que l’interdit de la page blanche obture le passage.

Droit à la faute expressive, p. 90

Comprends la force de ton expression. Il y a une puissance d’affirmation de soi immense dans le rapprochement des trois petits vocables « moi le plus » de Djilali. Il y a une raison profonde, intéressante dans ta « faute ». Libre à lui d’en conserver le risque impudent ou de travailler son écriture dans le sens de ce même risque. C’est, ce travail, simplement permettre d’autres inventions qui ne seront pas le hasard du mot, du bon mot d’enfant, ou de l’aubaine significative pour le psychologue du service, mais la maîtrise d’une écriture de la personne. Ce ne sera pas en vertu d’un respect à la loi, mais le subtil détournement de celle-ci, connue.

p. 100

Je lus leurs textes à haute voix. D’entendre lire leurs texte à haute voix et par une voix autre que la leur était une sorte d’aération entre soi et son propre abasourdissement. Un plaisir naissait. Ma voix différait leur texte, leur renvoyait une image où, dans le silence, ils l’éprouvaient comme neuf et cependant intime. Cette relation de plaisir entre ma voix et l’enfant devait devenir relation de l’enfant à sa propre voix dans une incantation première, relation enfin à son écriture.

Écrire une promenade, p. 106

Faire sortir les enfants de la classe, tenter de les aider à entendre, leur apprendre la voix réelle du dehors, celle qui est la plus proche. Écoute directe d’une voix infinie, et infiniment dire cette voix pour se calmer, pour conjurer le malheur de mentir en parlant abusivement des choses, en les « mal nommant » (comme le dit Roland Barthes), en les « traduisant » par des figures figées, où elles meurent, momifiées. Non plus le clinquant dégoulinent d’une fausse nature où couaquent des oiseaux empaillés. Vous vous installerez tranquillement dans un coin, vous ferez silence – vous ferez longuement silence afin que les bruits de votre propre installation s’apaisent et que se calme votre propre agitation – vous verrez alors que vous aurez la sensation de pénétrer plus loin dans le silence, comme dans un endroit dont vous écarterez peu à peu les branches pour en découvrir la clairière. Votre oreille deviendra de plus en plus ouverte… Vous verrez alors qu’une chose inattendue se passera si toutefois vous vous donnez le moyen d’aller assez loin dans le silence. Alors nommez tout ce que vous entendez, écrivez-le sans vous soucier d’organiser un texte, n’inventez pas, écrivez… Il suffit de nommer.

Extériorisation thérapeutique par l’écriture, p. 155

Je ne me contentais jamais de brouillons approximatifs. Je tenais apparemment prosaïquement à ce que les textes soient recopiés au propre. L’écriture accomplie. Il fallait que l’objet fini – fût-ce un monstre – soit placé face au scripteur, comme un objet esthétique, et admiré comme tel, vivant sa propre vie, existant en soi, le monstre étant « hors », et la solitude de « l’œuvre » commençait. Le monstre, là, dans le cahier ou épinglé au mur prenait une différence, s’éloignait, exorcisait la terreur qui l’avait fait naître. La fiction de l’excès. Le travail de l’écriture était une lutte à ne pas abandonner en route, effort de construction de la personne, fût-ce avec des matériaux de son propre enfer. Ce n’est pas en insufflant le joli importé d’une certaine idée de l’enfance ou de la culture qu’on aide un enfant à se faire, à s’écrire, à tenter de s’inscrire en termes authentiques dans la réalité.

Thérapie par l’atelier, p. 158

S’il est une vertu thérapeutique dans l’écriture, elle réside essentiellement dans le travail sur l’écriture elle-même. Je crois par ailleurs à la vertu thérapeutique de l’objet fini.

p. 205

Il me souvient de rares séances cependant – avec Yves par exemple où penchés sur son texte « Intestin », il cherchait un mot : « ces êtres tu sais, c’est des sortes de femmes dangereuses et qui attirent vers la mort. » J’avais proposé le mot sirène. Yves me considéra avec un mépris souverain et se découvrit enfin le mot « nymphe » à quoi il ajouta le qualificatif de perfide, mot qu’il affectionnait particulièrement et qu’il était savoureux d’entendre siffler « cruellement » entre ses dents avec, malgré tout, l’humour d’un fond d’accent provençal.

Péril dans l’écriture, p. 210

Le déclenchement d’une écriture motivée par le mythe les mettait en contact direct avec une matière violente, interdite, qui ne demandait qu’à affleurer. Si un enfant ne parle pas du joli et joliment, on lui dit horrifié qu’il dit des bêtises. À travers les créations du mythe c’est leur monde inconscient qui est sollicité. l’écriture du labyrinthe est l’écriture du rêve éveillé. Son intérêt, la prise de pouvoir sur ce monde intérieur qu’il déclenche, l’accession vers le dehors d’un dedans qu’il ignore. Et la maîtrise de ce monde par l’écriture. La relation entre le dehors et le dedans est motivée de façon évidente et on ne peut plus suggestive par le labyrinthe. […] C’était une fois encore leur faire courir le risque d’un plaisir né de leurs peurs. Que les dames patronnesses se scandalisent ! j’ai toujours essayé de les entraîner dans cette sorte de « danger » ! La douceur de quelques éducateurs alentour fut choquée par mes tentatives « barbares », on me mit quelque peu en quarantaine et C. me dit : « Quelle horreur, envoyer des gosses dans des labyrinthes, à moi rien ne ferait plus peur ! ». Mais il se trouva que les enfants préféraient ce genre d’aventure à toute autre ; moins engagés dans le confort moral le risque d’impossible et de mort qui se jouait dans le labyrinthe et qu’ils découvraient pouvoir vivre par l’écriture les stimulait. Maurice M. à l’intérieur du souterrain ne s’était pas épargné. Il vint me voir très inquiet me disant : « Je ne peux pas te le finir ton labyrinthe je pourrais t’écrire tout un livre. » Je lui tendis alors la source même du mythe : le fil d’Ariane… et la semaine suivante il sortit victorieux de son engouffrement. Quelque chose de réel se jouait dans leur texte. Concernés presque physiquement, il y avait péril de mort dans l’écriture et ce péril érotisait leur plume, délivrait leur plaisir. Ils avaient perdu le goût du simulacre : le mensonge d’écrire un texte pour emplir l’espace du devoir. Impliqués de la sorte, les enfants s’écrirent sur la page, et souvent y crièrent.

Approche de la littérature par la nécessité d’un thème, p. 252

Au cours de cet exode dans le train du mythe, ils rencontraient multiples les visages de leurs rêves inexprimés. Le mythe parlait leur désir comme une sorte d’étrange miroir. Chaque instant du mythe délivrait également notre imagination « lisante ». Tous les thèmes tâtés par les enfants formaient une sorte de pâte qui leur était passée entre les doigts, dont ils avaient pétri des objets. Ils en reconnaissaient le poids, l’odeur, la couleur dans les textes « d’auteur » ; et la curiosité de voir ce que d’autres en avaient fait les incitait à lire. L’approche de la littérature par la nécessité d’un thème que nous avions levé ensemble et que nous approfondissions fut toujours reçue par les enfants avec un intérêt évident. Réensemencés par le mythe les lectures elles-mêmes fécondaient de nouveaux thèmes. Prolongements dans l’autre de l’errance, rencontres avec des Rimbaud, Lautréamont, Homère, Céline, Gracq, Woolf, Borges, Kafka… etc. infiniment loin des Alphonse Daudet et autres auteurs inoffensifs du programme.