L’avenir de l’espèce humaine est reliée, par un chaînon manquant, au devenir de l’animal.

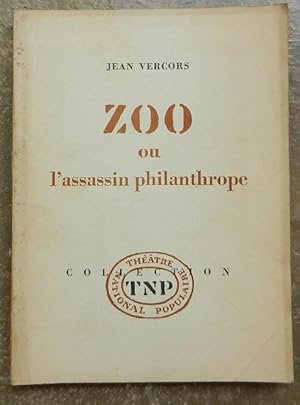

Vercors (Jean Bruller, dit) 1963, Zoo ou l’Assassin philanthrope, Magnard, coll. « Classiques & Contemporains », 2007

Résumé :

Le journaliste Douglas Templemore fait venir de bon matin le docteur Figgins et l’inspecteur Mimms. Dans un landau, un bébé empoisonné à la strychnine… Mais ce bébé a quelque chose de particulier : il a des mains à la place des pieds. C’est l’enfant de Douglas et d’une femelle Tropi, une espèce récemment découverte en Papouasie, couramment appelée paranthrope.

Le juge sir Arthur Draper est en charge du procès : doit-on condamner le journaliste pour avoir tué un enfant humain ou bien a-t-il tué un animal comme une autre ? Si le petit est reconnu comme un animal, Templemore est sauvé mais l’espèce sera la propriété d’un industriel sans vergogne qui compte bien exploiter leur force de travail ; s’il est considéré comme humain, alors l’espèce est sauve, mais Templemore sera condamné…

Commentaires

Cette pièce reprend exactement la trame du roman Les Animaux dénaturés, paru dix ans et qui questionnait essentiellement les limites de la nature humaine après l’horreur de la Second Guerre, mettant en évidence l’insuffisance des définitions traditionnelles. La pièce semble étendre le questionnement sur la nature des animaux, allant jusqu’à présenter des arguments assez proches de ceux de l’encyclopédiste Charles Georges Leroy, pionnier de l’éthologie, dans ses Lettres philosophiques sur l’intelligence des animaux. Le problème apparaît dès lors encore plus épineux et insoluble : même si les paranthropes étaient classés parmi les animaux, aurions-nous le droit de les exploiter à volonté ?

Douglas Templemore a symboliquement lié son destin à celui de l’animal qu’il a choisi de défendre contre l’exploitation industrielle et sa raison économique. En quelque sorte, ce qui définirait l’humanité serait son aptitude à ne pas mépriser l’animal. Nous pourrions dire à la manière de Césaire dans son Discours sur le colonialisme : si l’homme traite autrui en sous-être, alors il se déshumanise. Ou comme Romain Gary dans sa Lettre à l’éléphant : pour « demeurer humain » dans l’avenir, les hommes doivent prendre sur leurs épaules le poids supplémentaire des éléphants… La mise en forme dramaturgique de la réflexion peut faire penser aux dialogues socratiques, le juge étant dès lors une sorte d’accoucheur de vérité, les avocats des participants à cette dispute philosophique qui déploie une réflexion par la dialectique du jeu de questions-réponses. Mais comme dans les Premiers dialogues socratiques de Platon, le procès n’aboutit à aucune réponse tranchée, à aucune thèse philosophique définitive. Le dilemme apparemment insoluble rappelle les tragédies antiques et pourtant Vercors n’exploite pas vraiment ces possibilités de tension dramatique mais privilégie le registre burlesque et la légèreté qui de l’écriture d’un Jacques Prévert (Scénarios inédits) ou d’un Raymond Queneau (Zazie) à la même époque. L’action dramatique est peu élaborée, à l’exception de flashbacks qui rappellent les drames à histoires d’Alexis Michalik (comme Le Porteur d’histoires).

L’on peut ainsi considérer qu’il s’agit d’une forme spectaculaire et revendicative de procès. En commettant volontairement un délit puis en se soumettant ensuite au procès volontairement, Douglas Templemore rappelle des figures de la désobéissance comme Henry David Thoreau ou Rosa Parks. Le procès est l’occasion de la médiatisation de prise de décision de justice, et donc d’une discussion sur la légitimité et le bien-fondé des lois et pratiques en vigueur ; le but étant indirectement de pousser à une redéfinition de la législation. La justice est piégée, soit elle prend une décision innovante qui fera jurisprudence, soit elle se révèle injuste, montrant inévitablement que les lois sont inadaptées. Le procès, organisant une réflexion sur la culpabilité en regard de grandes définitions, est déjà à proprement parler un genre dramatique. La parole est répartie de manière à observer les différents éléments d’une réflexion. Qu’on pense aux Procès en scène de Basile Ader qui a porté sur scène les procès menés par Gisèle Halimi et Robert Badinter concernant l’avortement et la peine de mort… De la répartition des paroles, chacun ayant pour rôle de la développer, d’exacerber sa position, de la justifier jusqu’à épuisement, de l’affrontement de chacune, le procès fait émerger les limites d’un discours, les limites d’une loi, d’un comportement… Un lieu où se crée la loi.

Citations

La vie est lente, Douglas, mais l’espérance est violente. (citation d’Apollinaire) p. 43

Au Muséum. Tribunal invisible. Une grille est roulée en avant de la scène. Des hommes d’aspect simiesque, mais vêtus en gardiens, regardent vers l’intérieur, dos au public. Les jurés, entrant côté jardin, les aperçoivent et s’arrêtent, intimidés.

p. 108

JUSTICE DRAPER (les détrompant) : Non, non, ceux-là, ce sont les gardiens…

Il conduit les jurés vers la grille, et l’on comprend alors que les tropis, s’ils étaient là, seraient à la place des spectateurs. Les jurés examinent ceux-ci les yeux ronds. Longue perplexité. Le juge a pris discrètement du champ, ainsi que les deux avocats.

UN JURÉ PRESBYTÉRIEN (comme malgré lui) : C’est saisissant.

LE PRÉSIDENT DU JURY (même ton) : Jamais je ne me serais figuré…

UNE PETITE DAME QUAKER : C’est aussi qu’on leur a mis des habits, pourquoi ? Pour la décence ? C’est quand même tricher, non ?

UN EX-COLONEL DES INDES : C’est vrai… Savoir comment ils sont là-dessous ? Tenez : moi j’avais au Bengale un jeune gorille que j’habillais en indigène pour servir le thé. Eh bien, aucune de nos ladies n’a jamais pris garde à la différence.

UN JURÉ MOUSTACHU : Ça ne m’étonne pas d’elles.

LE PRESBYTÉRIEN : Moi non plus ; et que serait-ce si, au lieu d’un gorille, ç’avait été un de ces tropis ?… (Il les regarde.) C’est vraiment saisissant… On croirait avoir affaire à des hommes véritables.

Chacun a les gris-gris de son âge, je pense. De beaux bijoux, n’est-ce pas ? Ou une auto rapide… Ou l’ordre de la Jarretière. (Elle montre les portraits)… Et les peuples aussi, il me semble. Les plus jeunes, les plus sauvages, leurs gris-gris sont les plus simples, aux autres il faut des gris-gris plus compliqués. Mais tous en ont, je crois. Or, voyez-vous, les tropis n’en ont pas… (Sir Artur s’est penché en avant. Il écoute sa femme avec surprise, se gratte un peu la tempe mais ne dit rien.) Il faut bien des gris-gris dès que l’on croit à quelque chose, n’est-ce pas ? Si l’on ne croit à rien… je veux dire : on peut naturellement refuser de croire aux choses admises, qu’on vous enseigne à l’école, à l’église, cela n’empêche pas… même les esprits forts, veux-je dire, qui prétendent ne croire ni à Dieu ni à Diable, nous les voyons chercher, n’est-ce pas. Mon pauvre père, il aurait voulu être yogi. Il en a lu, le pauvre, des bouquins ! Que des gris-gris ! Toute une bibliothèque. D’autres, c’est la physique, la chimie ou bien l’astronomie, ou bien ils peignent des tableaux, écrivent de la musique… Ce sont leurs gris-gris, en somme. C’est leur manière à eux de… de se défendre… contre toutes ces choses incompréhensibles qui nous font tellement peur, quand nous y pensons. Vous voyez ce que je veux dire… la nuit et les fantômes, l’éternité, la mort, est-ce que je sais ? Ce ciel qui n’en finit pas…

p. 121

JUSTICE DRAPER : Voulez-vous dire que, si nous portons des gris-gris, c’est parce que nous nous sommes arrachés, séparés de la nature ? Que c’est pour ça que l’homme a peur ?

p. 126

POP : Évidemment, my lord. Pour avoir peur d’être mouillé, il ne faut pas être dans l’eau. Un poisson n’aura pas l’idée de se munir d’un parapluie. Pour trembler devant la nature, comme aussi bien pour l’admirer, voire pour l’adorer, il faut avoir pris de la distance. Nous la contemplons du dehors, comme un spectacle épouvantable et merveilleux.

JUSTICE DRAPER : Tandis que l’animal n’a pas pris cette distance, et par conséquent n’a pas même conscience du spectacle ?

POP : Évidemment.

JUSTICE DRAPER : En somme l’animal fait « un » avec la nature, tandis que l’homme fait « deux » ? N’est-ce pas là, révérend, une très grande différence ?