À se distinguer du commun, on ne profite plus de la fête du monde…

Bove (Emmanuel) 1924, Mes amis, éd. Ferenczi & fils, coll. « Colette »

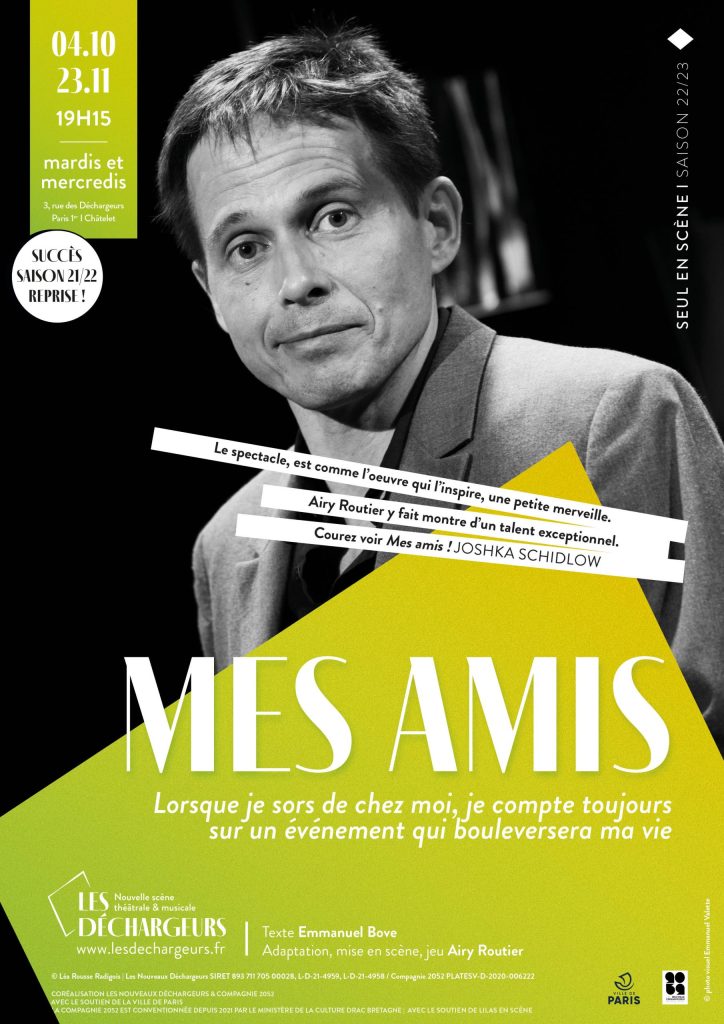

Vu dans une adaptation théâtrale mise en scène et interprété par Airy Routier, en 2022. Complété par la lecture du 6e chapitre sur wikisource, absent de l’adaptation.

Résumé

Victor Bâton est seul dans sa chambre et remâche ses échecs, sa solitude. Il reçoit une petite rente en tant que soldat ayant été blessé à la main pendant la guerre. Il a choisi de s’en contenter pour vivre libéré des obligations du travail. Il se retrouve donc à compter le sou parmi la population pauvre de Paris, avec laquelle il n’arrive pas vraiment à communier…

Commentaires

Dans la lignée des longues voix monologuantes des Carnets du sous-sol de Dostoïevski, du Bavard de Louis-René des Forêts, de La Chute de Camus, ou des auto-fictions de Louis-Ferdinand Céline, le personnage-spectacle Victor Bâton fait exister un monde tout en se mettant en scène : « je parle donc le monde est ». Les détails concernant la lumière entrant dans sa chambre, le son de la pluie, les déplacements sur les pavés… figurent le lieu, l’atmosphère, les rendent tangibles, sensibles. Comme le ferait un pilier de comptoir à l’alcool chagrin, exposant sa misère et s’humiliant de manière inconvenante et exagérée, presque avec une délectation perverse et masochiste de voir qu’on a capturé l’attention et que les spectateurs sont même gênés et n’osent plus arrêter d’écouter (voire ont une attention sadique à écouter encore la personne souffrante). Comme le Rousseau des Confessions, il est prêt à étaler ses plus grandes hontes pour prouver sa sincérité. Mais le personnage a également quelque chose de son auteur, homme très cultivé, bien éduqué, mais déclassé, vivant sans activité, avec si peu d’argent (rente de blessure de guerre), s’ennuyant dans le Paris populaire. Son tact, sa sensibilité pour les détails, sa méticulosité jusqu’au maniérisme, le rendent parfaitement inadapté au monde frustre où il s’est condamné. Représentatif de tout un chacun qui se sent toujours, comme le berger des contes, le sang des plus hautes sphères princières. Touchant de maladresse par excès de finesse, d’auto-dérision sur ses larmes de solitude, habité par des obsessions anecdotiques… Victor Bâton est un personnage dostoïevskien, entraîné dans son discours par son monde intérieur. Mais être ainsi rejeté par l’extérieur et la populace semble arranger et conforter son goût pour la distinction, renforcer son envie de ne pas participer à l’existence jusqu’au bout (et l’on se rapproche ici clairement du nombrilisme comique et de la mauvaise foi cynique des voix monologuantes et de Céline). Victor Bâton a quelque chose du pseudo-sage méditatif dans l’attitude de retrait avec laquelle il se tient loin des autres, échappant au bruit du monde, et se retrouvant en conséquence dans une situation d’inconfort, proche de la crise existentielle, incapable de jouir des choses simples. Complexe caractéristique de ces Animaux dénaturés qui à force d’élaborer leur pensée, se décollent des vibrations du monde et de la vie instinctive.

Passages retenus

Chapitre « Mes amis »

À peine sorti des draps, je m’assois sur le bord du lit. Mes jambes pendent à partir du genou. Les pores de mes cuisses sont noirs. Les ongles de mes doigts de pied, longs et coupants : un étranger les trouverait laids.

Je me lève. La tête me tourne, mais ce vertige disparaît rapidement. Quand il y a du soleil, un nuage de poussière, échappé du lit, brille une minute dans les rayons, comme de la pluie.

D’abord, je mets mes chaussettes, sinon des allumettes se colleraient à la plante de mes pieds. En tenant une chaise, je revêts mon pantalon.

Avant de me chausser, j’examine les semelles de mes souliers pour leur assigner une certaine durée.

Ensuite, je pose sur le seau de toilette ma cuvette graduée par l’eau sale de la veille. J’ai la manie de me laver courbé, les jambes écartées, la bretelle tenant aux boutons de derrière seulement. Au régiment, je me lavais ainsi dans le bouteillon étroit de la soupe. Ma cuvette est si petite qu’en y plongeant les deux mains à la fois l’eau déborde. Mon savon ne mousse plus : il est si mince.

La même serviette me sert pour la figure et les mains. Si je devenais riche, ce serait la même chose.

Une fois lavé, je me sens mieux. Je respire du nez. Mes dents sont distinctes. Mes mains resteront blanches, jusqu’à midi.

Je mets mon chapeau. Les bords en sont gondolés par la pluie. Le nœud du ruban est à la mode : il se trouve derrière.

J’accroche ma glace à la fenêtre. J’aime à me regarder en face, à la lumière. Je me trouve mieux. Mes pommettes, mon nez, mon menton sont éclairés. Une ombre noircit le reste. On dirait que je suis photographié au soleil.

Il ne faudrait pas que je m’éloignasse du miroir, car celui-ci est de mauvaise qualité. À distance, il déforme mon image.

J’examine soigneusement mes narines, le coin de mes yeux, mes molaires. Celles-ci sont cariées. Elles ne tombent pas : elles se cassent. À l’aide d’une autre glace je surprends mon profil. Alors, j’ai l’impression d’être dédoublé. Les acteurs de cinéma doivent connaître cette joie.

Chapitre « Monsieur Lacaze »

Assis sur le lit, je regardai mon habit neuf, qui n’avait plus de raison d’être, et le désordre de ma chambre dans l’air frais du matin.

J’avais un mal de tête violent. Je songeai à ma vie triste, sans amis, sans argent. Je ne demandais qu’à aimer, qu’à être comme tout le monde. Ce n’était pourtant pas grand’chose.

Puis, subitement, j’éclatai en sanglots.

Bientôt, je m’aperçus que je me forçais à pleurer.

Je me levai. Les larmes séchèrent sur mes joues.

J’eus la sensation désagréable qu’on éprouve quand on s’est lavé la figure et qu’on ne se l’est pas essuyée.

Chapitre « Fin »

Il paraît que les locataires se sont plaints de ce que je ne travaillais pas. Pourtant, je vivais bien sagement. Je descendais doucement l’escalier. Mon amabilité était très grande. Quand la vieille dame du troisième portait un filet trop lourd, je lui aidais à le monter. Je frottais mes pieds sur les trois tapis qui se succèdent avant l’escalier. J’observais le règlement de la maison affiché près de la loge. Je ne crachais pas sur les marches comme le faisait M. Lecoin. Le soir, quand je rentrais, je ne jetais pas les allumettes avec lesquelles je m’étais éclairé. Et je payais mon loyer, oui je le payais. Il est vrai que je n’avais jamais donné de denier à Dieu à la concierge, mais, tout de même, je ne la dérangeais pas beaucoup. Seulement une ou deux fois par semaine, je rentrais après dix heures. Ce n’est rien pour une concierge de tirer le cordon. Cela se fait machinalement, en dormant.

J’habitais au sixième, loin des appartements. Je ne chantais pas, je ne riais pas, par délicatesse, parce que je ne travaillais pas.

Un homme comme moi, qui ne travaille pas, qui ne veut pas travailler, sera toujours détesté.

J’étais, dans cette maison d’ouvrier, le fou, qu’au fond, tous auraient voulu être. J’étais celui qui se privait de viande, de cinéma, de laine, pour être libre. J’étais celui qui, sans le vouloir, rappelait chaque jour aux gens leur condition misérable.

On ne m’a pas pardonné d’être libre et de ne point redouter la misère.

Le propriétaire m’a donné congé, légalement, sur papier timbré.

Mes voisins lui ont dit que j’étais sale, fier, et peut-être même, que des femmes venaient chez moi.