La philosophie n’est pas la transmission de discours admis et efficaces, autrement cela n’est pas différent que les fadaises de la mythologie, le premier objet de l’enseignement doit être la recherche de ce qu’est le bien.

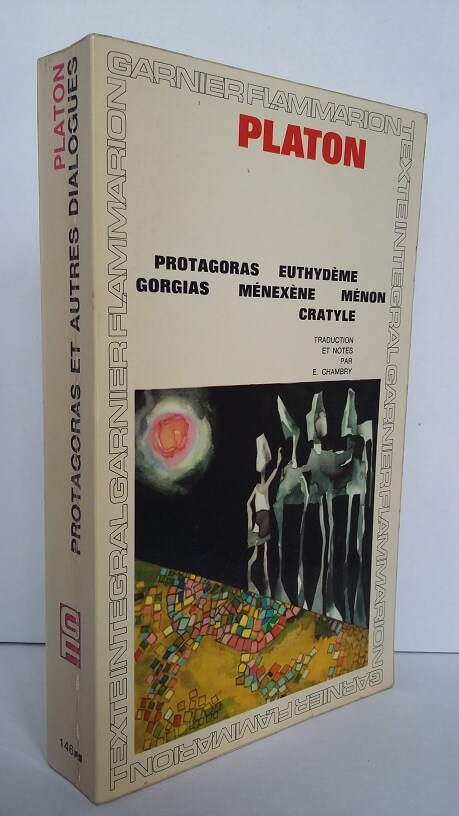

Platon -399-390, Protagoras et autres dialogues, GF, 1967

traduction du grec ancien par Émile Chambry

Bibliographie de Platon

– Premiers dialogues (Alcibiade mineur, Hippias mineur, Alcibiade majeur, Euthyphron, Lachès, Charmide, Lysis, Hippias majeur, Ion)

– Apologie de Socrate, Criton, Phédon

– Protagoras et autres dialogues (Protagoras, Euthydème, Gorgias, Ménexène, Ménon, Cratyle)

– Le Banquet, Phèdre

– La République

– Théétète, Parménide

– Le Sophiste, Le Politique, Philèbe, Timée, Critias

– Les Lois

– Lettres

Sommaire

– Protagoras (ou les Sophistes) (~ 390) ****

– Euthydème (ou l’éristique) (~ 390) ****

– Gorgias (sur la rhétorique) (~387) ****

– Ménexène (oraison funèbre) (~386) ** *

– Ménon (sur la vertu) ***

– Cratyle (de la sagesse) *** *

Protagoras (ou les Sophistes) ****

Socrate raconte à un ami comment il a accompagné Hippocrate pour rencontrer le célèbre Protagoras d’Abdère, de séjour à Athènes, qui se fait métier d’enseigner la sagesse. Pléthore d’amoureux de la sagesse s’étaient ainsi retrouvés chez Callias comme les sophistes Prodicos de Céos le sémanticien et Hippias d’Élis, Alcibiade, Critias et Charmide, les fils de Périclès Paralos et Xanthippe…

Socrate interroge alors Protagoras sur la possibilité que la sagesse s’enseigne ? Après une belle démonstration de celui-ci, illustrée par sa version du mythe de Prométhée (augmentée du don par Zeus de la justice et de la pudeur à tous les hommes), Socrate déclare ne rien entendre aux longs discours et pousse son interlocuteur à son habituel jeu de questions-réponses… Agacé, Protagoras refuse un temps de poursuivre, avant de relancer par un commentaire sur une poésie de Simonide chantant la difficulté de devenir vertueux. Socrate démontre la fragilité de son commentaire et impose grâce à l’assentiment général la poursuite de l’enquête sur l’enseignement de la vertu, selon ses règles…

Genre démonstratif ou épidictique (distinguant ce qui est noble de ce qui est vil). En dépit des premiers mots élogieux de Socrate envers Protagoras, il est évident que l’objet de ce texte est une dispute philosophique entre Socrate et les sophistes (ceux qui font de l’enseignement de la sagesse un métier rémunéré). Socrate se rend dans un « repère » de sophistes et d’admirateurs de sophistes (potentiels acheteurs) et va s’attaquer frontalement au plus célèbre d’entre eux, ignorant totalement Hippias l’apprenti sophiste (méprisé par Protagoras) et feignant de s’accorder à Prodicos pour mieux le ridiculiser. Socrate montre tout d’abord par l’action comme ses talents de rhétorique sont encore plus efficaces que ceux des célèbres Sophistes qui sont surtout des vendeurs plus que des experts… Comme si nous étions dans une salle d’enchères où les clients achèteront le meilleur sophisme, Platon étale ses spécialités : les parties et le tout, les contraires, le commentaire de texte, la grande démonstration monologuée, habituel questionnement sec, et même les plus vicieuses techniques comme la flatterie, la fausse concession ou l’opinion feinte (qui font de lui un interlocuteur peu fiable car on ne sait s’il pense vraiment ce qu’il dit)… La question première sur la possibilité d’enseigner la vertu est en elle-même un piège à sophiste ; Socrate fait mine d’en douter alors que l’axe premier de sa quête de sagesse est notoirement d’apprendre à distinguer ce qui est bon ou mauvais, afin de prendre les bonnes décisions.

Ce qui est couramment reproché aux Sophistes, c’est d’enseigner des connaissances et outils de rhétorique efficaces qui permettent de triompher dans les discussions, et notamment en politique, mais de ne pas regarder si il en est fait un bon ou mauvais usage, notamment parce qu’ils vendent à qui peut et veut les acheter. La vertu n’est pas leur problème. Socrate ajoute un second problème en les comparant à des épiciers : comment savoir s’ils ne poussent pas à l’achat de mauvaises connaissances ? À la fin du dialogue, Socrate en vient à faire admettre que la vertu s’enseigne et que les mauvaises actions sont toujours le résultat de l’ignorance… C’est sans doute la thèse la plus importante de Socrate, plutôt contre-intuitive : si l’homme connaissait parfaitement le bien et le mal, alors il n’agirait pas mal. Donc si un homme qui a appris auprès d’un Sophiste commet une mauvaise action, c’est que son professeur a été mauvais ou a enseigné de mauvaises sciences… en tout cas pas la vertu. Il s’ensuit que les Sophistes ne peuvent plus être appelés philosophes dès lors qu’ils vendent la sagesse !

Les discours de Protagoras, ses exemples, ses positions sur la démocratie athénienne (la politique est l’affaire de tous, pas d’une élite ou de spécialistes) ou sur le châtiment (qui doit détourner du vice), ses nuances, voire même une pas trop mauvaise foi quand il reconnaît la justesse du raisonnement de Socrate et sa persévérance, font de lui un philosophe plutôt compétent et bien intentionné (au contraire de Gorgias), digne donc d’une certaine émulation. Ses thèses en elles-mêmes ne sont pas contredites (à part sa lecture de Simonide). Il se pourrait que Platon ait cherché à reproduire une partie de la pensée du philosophe en toute intégrité (comme par exemple revendiquant le fait d’assumer clairement son action là où d’autres dissimulent), laissant une place importante à sa parole, montrant ainsi un certain respect pour celui dont il aurait été l’élève. C’est seulement son métier de vente de sagesse qui est mis en cause par Socrate qui l’amène à reconnaître que c’est une contradiction même de ce qu’est la philosophie, de même que le crédit trop grand attribué à sa personne (Socrate montre qu’il est faillible) ou à son éloquence qui aveugle au lieu de convaincre.

La poésie et le récit mythologique semblent avoir ici une faible valeur philosophique, tout aussi discutable que les artifices rhétoriques qu’on peut utiliser dans un sens comme dans un autre… (ce qui pourrait témoigner du peu de valeur que Socrate prêtait à la littérature – expliquant les moqueries d’Aristophane dans Les Nuées – à moins que ce ne soit Platon qui lui fasse porter son opinion qu’il assumera explicitement dans La République). La belle illustration par un récit du mythe de Prométhée par Protagoras a comme conséquence d’éblouir Socrate (prétendument), donc de le faire sortir de la réflexion, non d’apporter preuve. Quant au commentaire du poème de Simonide par Socrate (qui ressemble à s’y méprendre à ce que pourrait faire un professeur de littérature moderne…), que lui-même dévalue, il semble avoir pour unique but de mettre en évidence la faillibilité de Protagoras, de ridiculiser la technique sémantique de Prodicos, et d’ignorer Hippias. La remarque de Protagoras sur la contradiction interne du poème de Simonide visait sans doute à montrer que la vertu est un objet de questionnement et donc d’enseignement peu stable, et donc qu’on ne peut s’assurer qu’un disciple agira bien. Or, Platon à travers Socrate montre bien ici que la quête de sagesse ne peut se satisfaire de demi-connaissances, qu’elle doit établir des bases solides pour avancer. L’usage du questionnement dialectique – dont les règles sont bien énoncées ici – est certes agaçant et même éprouvant pour les participants au dialogue, parfois radical et catégorique car il ne s’encombre pas de nuances, il n’arrive pas toujours à une réponse définitive, mais il permet d’avancer lentement et logiquement dans la réflexion, peut être suivi et validé par tous, afin d’apporter des démentis indiscutables et d’établir solidement certains fondamentaux.

p. 45, V. Méfiance envers les marchands de savoir

Est-ce qu’un sophiste, Hippocrate, n’est pas une sorte de marchand et de trafiquant des denrées dont l’âme se nourrit ? Il me paraît à moi que c’est quelque chose comme cela – Mais l’âme, Socrate, de quoi se nourrit-elle ? – De sciences, je suppose ; aussi faut-il craindre, ami, que le sophiste, en vantant sa marchandise, ne nous trompe comme ceux qui trafiquent des aliments du corps, marchands et détaillants ; ceux-ci en effet ignorent ce qui, dans les denrées qu’ils colportent, est bon ou mauvais pour le corps ; mais ils n’en vantent pas moins toute leur marchandise, et leurs acheteurs ne s’y connaissent pas mieux, à moins qu’il ne s’y trouve quelque maître de gymnastique ou quelque médecin. Il en est de même de ceux qui colportent les sciences de ville en ville, qui les vendent et les détaillent ; ils ne manquent jamais de vanter aux amateurs tout ce qu’ils vendent ; mais il peut se faire, mon bon ami, qu’un certain nombre d’entre eux ignorent ce qui dans leurs marchandises est bon ou mauvais pour l’âme, et leurs acheteurs l’ignorent aussi, à moins qu’il ne s’y trouve quelque médecin de l’âme. Si donc tu sais ce qui y a dans ces marchandises de bon ou de mauvais pour l’âme, tu peux sans danger acheter les sciences et à Protagoras et à tout autre ; sinon, prends garde, bon jeune homme, de hasarder sur un coup de dés ce que tu as de plus cher ; car le danger est beaucoup plus grand dans l’achat de sciences que dans l’achat des aliments ; si en effet on achète des vivres à un détaillant ou à un marchand, on peut les emporter dans les vases appropriés, et avant de les introduire dans le corps en les buvant ou en les mangeant, on peut les déposer chez soi, consulter, et faire appel à quelqu’un qui sait ce qu’il faut manger ou boire, et ce qu’il ne faut pas, combien il faut en prendre, et à quel moment, de sorte qu’on ne court pas grand danger à les acheter ; mais les sciences on ne peut les emporter dans un autre vase, il faut, le prix payé, loger dans son âme même la science qu’on apprend et s’en aller, empoisonné ou conforté.

p. 54, XII. Protagoras sur la démocratie

Voilà comment, Socrate, et voilà pourquoi, et les Athéniens et les autres, quand il s’agit d’architecture ou de tout autre art professionnel, pensent qu’il n’appartient qu’à un petit nombre de donner des conseils, et si quelque autre, en dehors de ce petit nombre, se mêle de donner un avis, ils ne le tolèrent pas, comme tu dis, et ils ont raison, selon moi. Mais quand on délibère sur la politique, où tout repose sur la justice et la tempérance, ils ont raison d’admettre tout le monde, parce qu’il faut que tout le monde ait part à la vertu civile ; autrement il n’y a pas de cité.

p. 55, XIII. Protagoras sur le but du châtiment

Personne en effet ne punit un homme injuste par la simple considération et le simple motif qu’il a commis une injustice, à moins qu’il ne punisse à l’aveugle, comme une bête féroce ; mais celui qui veut punir judicieusement ne punit pas à cause de l’injustice, qui est chose passée, car il ne saurait faire que ce qui est fait ne soit pas fait ; mais il punit en vue de l’avenir, afin que le coupable ne retombe plus dans l’injustice et que son châtiment retienne ceux qui en sont les témoins. Penser ainsi, c’est penser que la vertu peut être enseignée, puisque le châtiment a pour but de détourner du vice.

p. 82, XXXV

Voici à peu près l’idée que [le peuple] se forme de la science. Il se figure qu’elle n’est ni forte, ni capable de guider et de commander ; au lieu de lui reconnaître ces qualités, il est persuadé que souvent la science a beau se trouver dans un homme, ce n’est point elle qui le gouverne, mais quelque autre chose, tantôt la colère, tantôt le plaisir, tantôt la douleur, quelquefois l’amour, souvent la crainte. Il regarde tout bonnement la science comme une esclave que toutes les autres choses traînent à leur suite.

Euthydème (ou l’éristique) ****

Socrate raconte à Criton la discussion qu’il a eue la veille au Lycée avec les frères Euthydème et Dyonisodore. Ceux-ci ont récemment délaissé le métier des armes pour l’enseignement de la vertu par la sophistique. Socrate leur a donc demandé de l’aider à entraîner le jeune Clinias qui était alors avec lui vers la recherche de la vertu. Les deux sophistes interrogent le jeune homme et lui font déduire des aberrations qui finissent par énerver son ami Ctésippe. Pour calmer les esprits, Socrate montre comment il voudrait faire avancer la réflexion de Clinias sur la recherche du bonheur.

Genre anatreptique (mettre sens dessus dessous les certitudes afin de faire réfléchir). Ce récit de dialogue apparaît comme une comédie. On pourrait imaginer d’ailleurs, comme il est réduit à deux acteurs, que Socrate endosse ici de multiples rôles (jouant le récitant premier, l’intervenant intra-diégétique…), de quoi ridiculiser davantage les deux apprentis-sophistes en les caricaturant. Criton ne serait qu’un prétexte mais servirait d’une part à relancer et à aérer ce grand récit animé, mais également de public interne à la pièce pour rire et être choqué, montrer-orienter les réactions adéquates au public.

Il s’agit de ridiculiser le sophisme dans ce qu’il a de simpliste : un jeu de langage facile à apprendre mais qui ne mène à rien sinon à faire le malin et le drôle. Euthydème et Dyonisodore ne sont que de mauvais sophistes. Ce ne sont ni Gorgias, ni Protagoras, ni même Prodicos… ils reprennent et manipulent les thèses les plus célèbres des sophistes, mais à la manière des singes. Et ils vendent leur science. C’est un grand danger pour la vraie philosophie et il est difficile de distinguer celle-ci de la petite rhétorique de ces charlatans. C’est pourquoi dans ce dialogue, Platon alterne tour à tour, un pastiche de sophistique, puis une avancée dialectique de Socrate. On peut donc comparer les deux méthodes et leurs effets sur le jeune Clinias.

L’apprentissage des deux frères est facile. Socrate et surtout Ctésippe piègent facilement les deux à leur propre jeu de langage. C’est donc facile d’avoir des résultats, et c’est pourquoi cet enseignement est à la mode et peut rapporter facilement de l’argent. En revanche, la vraie philosophie avance doucement et l’on s’aperçoit vite qu’elle est très exigeante.

p. 117 : « Ces notions-là ne sont qu’un jeu et c’est pour cela que je prétends qu’ils jouent avec toi. Je dis bien : un jeu, parce qu’on aurait beau apprendre beaucoup de choses de ce genre ou même les apprendre toutes, on n’en apprendrait pas davantage la nature des objets. On n’y gagnerait que la facilité de badiner avec les gens, en utilisant les diverses acceptions d’un mot pour leur donner des crocs-en-jambe et les renverser, comme ceux qui s’amusent à retirer leur chaise à ceux qui vont s’asseoir et rient de les voir étendus sur le dos. »

p. 129-130 : « – Nous avons besoin, repris-je, mon bel enfant, que tout ensemble produise et sache user de ce qu’elle produit.

– Évidemment, dit-il.

– Il nous importe donc fort peu, semble-t-il, de nous faire fabricants de lyres et d’acquérir une telle science ; car ici, l’art qui fabrique est séparé de celui qui utilise et, tout en portant sur le même objet, ils sont distincts, et l’art de fabriquer des lyres diffère considérablement de l’art d’en jouer. N’est-ce pas vrai ?

Il en convint.

– L’art de faire des flûtes non plus ne nous est évidemment pas nécessaire, car c’est un art du même genre.

Il fut de mon avis.

– Mais, au nom des dieux, dis-je, si nous apprenions l’art de faire des discours, serait-ce celui-là qu’il nous faudrait acquérir pour être heureux ?

– Je ne le crois pas pour ma part, repartit Clinias. »

p. 149 : « Ce sont eux, Criton, dont Prodicos a dit qu’ils étaient à la frontière de la philosophie et de la politique. Ils croient être les plus savants des hommes, et non seulement l’être, mais encore être hautement réputés comme tels auprès d’un grand nombre de gens, en sorte que leur réputation serait universelle sans les sectateurs de la philosophie, qui seuls leur font obstacle. Ils s’imaginent donc que, s’ils parviennent à les faire passer pour des gens sans mérite, ils remporteront dès lors aux yeux de tous la palme de la sagesse ; car ils croient véritablement qu’ils sont les plus sages, et que, lorsqu’ils sont mis en échec dans un entretien privé, ils doivent leur défaite à Euthydème et à son école. »

Gorgias (sur la rhétorique) ****

Socrate vient à la rencontre du philosophe sophiste Gorgias, de passage à Athènes. Il lui demande quel est l’objet de l’art qu’il enseigne dans ses séances et quelle en est la vertu. Gorgias lui explique qu’il enseigne la rhétorique, très efficace pour triompher dans n’importe quel type de discussion, même si l’on ne maîtrise pas le sujet. On peut ainsi faire avancer les idées et faire prendre les décisions politiques que l’on considère comme bonnes. Mais on ne peut blâmer la rhétorique si quelqu’un en use à mauvais escient.

Socrate remarque ainsi que Gorgias ne s’occupe pas d’instruire ses disciples sur ce qui est juste et bon (au contraire de ce que prétendait Protagoras). Il ne rend donc pas les gens meilleurs ou ne vise pas à le faire. À quoi sert donc la rhétorique si elle n’a aucune vertu en elle-même ? N’est-ce pas simplement de la flatterie pour l’oreille, plutôt qu’un art ? comme la cuisine est une flatterie pour le corps, le réjouissant en lui donnant du plaisir, alors que l’art du corps, c’est la gymnastique qui sait par la science ce qui est bon pour le corps et pour son équilibre.

Polos puis Calliclès, séduits par les séances de Gorgias, tentent de montrer à Socrate qu’un homme adulte, bien éduqué, doit s’impliquer dans la vie politique – et donc faire usage de rhétorique – plutôt que de questionner indéfiniment. L’homme doit suivre sa nature, chercher son bonheur et ainsi user de ses compétences pour assouvir ses désirs. Pour cela il doit s’impliquer dans la vie politique, afin de défendre ses intérêts et se préserver soi et les siens de l’injustice.

Socrate les contredit en montrant que le bonheur n’est pas dans la satisfaction des plaisirs, et que la plus grande souffrance est de commettre l’injustice et non de la subir. Que le sens de la vie est en fait de faire le bien aux autres, d’essayer de les rendre meilleurs.

Le sous-titre « ou sur la rhétorique, ou réfutatif » fait penser que le dialogue va avoir pour but de combattre la rhétorique sophistique de Gorgias. En fait, Gorgias n’est pas combattu en lui-même. Le sophiste s’efface une fois qu’il a posé ce qu’il appelle rhétorique et qu’il a reconnu le danger de la rhétorique – le mauvais usage qui peut en être fait. Socrate ne conteste ni l’essence de la rhétorique, ni son efficacité de persuasion. Ce qu’il conteste, c’est l’importance qu’on accorde à son usage et donc à son apprentissage. En usant de rhétorique, on lutte et on peut vaincre dans la discussion une personne qui aura la science et la raison de son côté. En s’impliquant ainsi dans la politique, on risque plutôt de commettre des injustices. Le vrai engagement politique consiste donc à détourner les hommes des croyances et à les diriger vers les sources de savoir. Platon justifie donc le bien-fondé de l’enseignement socratique – la recherche de la connaissance de soi, du monde et du bien par l’échange et la discussion – contre l’enseignement sophistique qui ne se soucie ni du juste ni de l’injuste (chacun avance ses opinions de la plus belle manière mais ne cherche pas à les améliorer). On pourrait y voir au passage un signe de la future expulsion des poètes de la République – les poètes et faiseurs d’histoire étant du côté de la croyance. Toutefois n’y a-t-il pas contradiction quand Socrate use pour convaincre ses interlocuteurs d’histoires et d’images – celle de l’homme qui remplit continuellement un tonneau percé en tentant de satisfaire ses désirs toujours renouvelés ; et le mythe du jugement des âmes après la mort pour montrer qu’il vaut mieux ne pas commettre d’injustice ? Il use ainsi de paraboles poétiques, donc de rhétorique. De même que c’est bien par la maîtrise du discours, des exemples, des parallèles, qu’il mène et domine ses réfutateurs – quand bien même on peut dire que c’est la simple avancée de la logique.

On remarque aussi que Platon répond surtout ici à des accusations formulées contre l’enseignement socratique. Platon met ainsi dans la bouche de Calliclès ces reproches sur l’incapacité de Socrate à se défendre (dans un hypothétique procès – celui qui a effectivement condamné Socrate une dizaine d’années avant l’écriture de ce dialogue) et sur l’apparente futilité à continuer à philosopher – au sens de questionner – comme un jeune faisant ses classes, à discuter indéfiniment de tout, au lieu d’agir, de chercher à avoir une influence sur la vie politique là où les décisions sont prises. N’est-ce pas une perte pour la démocratie que de voir Socrate ne pas s’être investi dans le combat politique ? Selon ces reproches, la philosophie socratique mène également au malheur puisque le maître se retrouve victime de l’injustice, d’un jugement imbécile, et que la démocratie athénienne ne s’est pas portée mieux avec lui.

À ces reproches légitimes, Platon veut répondre tout d’abord que le bonheur ne se trouve pas dans la fuite des malheurs et injustices pouvant éventuellement survenir. Si le malheur et l’injustice doivent arriver, comme la mort, ils arriveront de toute façon. Le bonheur se trouve davantage dans la satisfaction d’avoir fait le bien autour de soi, d’avoir rendu les hommes autour de soi meilleurs. Or la politique par le combat des rhétoriciens ne consiste pour Platon qu’à se conformer et plaire, à « flatter ». La rhétorique provoque donc des disputes stériles où celui qui gagne n’est pas celui qui a raison, celui qui a les meilleures idées, mais celui qui parle mieux. La vraie politique n’est pas dans l’arène politique. Elle serait plutôt dans l’enseignement et dans l’apprentissage tout au long de la vie. Platon cherche donc à détourner les hommes de cette lutte futile. On pourra cependant rétorquer que si la rhétorique est qualifiée de flatterie, elle est en réalité importante et utile, non pas pour le combat politique, mais justement pour l’enseignement. Illustrer, bien parler, démonter les croyances et idées infondées et erronées qui se dissimulent dans les discours, se répètent et se présentent comme dogmes, c’est tout un art de manipulation de la parole, de séduction, pas seulement une démonstration logique. Sinon, Platon ne mettrait pas dans la bouche de Socrate de belles métaphores qui ont pour but, non pas d’argumenter, mais bien d’illustrer, d’adoucir la violence de la démonstration sur les croyances de ses interlocuteurs. Polos et Calliclès sont écœurés de l’avancée logique ; ils se font amers, vexés, ne participent plus à la discussion. C’est là où la rhétorique entre en scène, pour soutenir la science qui seule ne suffit pas.

Croyance et le vrai, p. 180 : « – Cependant ceux qui croient sont persuadés aussi bien que ceux qui savent. – C’est vrai. – Alors veux-tu que nous admettions deux sortes de persuasion, l’une qui produit la croyance sans la science, et l’autre qui produit la science ? – Parfaitement. […] – La rhétorique est donc, à ce qu’il paraît, l’ouvrière de la persuasion qui fait croire, non de celle qui fait savoir relativement au juste et à l’injuste ? – Oui. – A ce compte, l’orateur n’est pas propre à instruire les tribunaux et les autres assemblées sur le juste et l’injuste, il ne peut leur donner que la croyance. »

Crime et châtiment, p. 206 : « Et moi, je pense, Polos, que l’homme qui commet une injustice et qui porte l’injustice dans son cœur est malheureux en tous les cas, et qu’il est plus malheureux encore s’il n’est pas puni et châtié de son injustice, mais qu’il l’est moins, s’il la paye et s’il est puni par les dieux et par les hommes. »

p. 226 : « Ne te paraît-il pas honteux d’être dans l’état où je te vois, toi et tous ceux qui poussent toujours plus loin leur étude de la philosophie ? En ce moment même, si l’on t’arrêtait, toi ou tout autre de tes pareils, et si l’on te traînait en prison, en t’accusant d’un crime que tu n’aurais pas commis, tu sais bien que tu serais fort bien embarrassé de ta personne, que tu perdrais la tête et que tu resterais bouche bée sans savoir quoi dire, et que, lorsque tu serais monté au tribunal, quelque vil et méprisable que fût ton accusateur, tu serais mis à mort, s’il lui plaisait de réclamer cette peine. Or, qu’y a-t-il de sage, Socrate, dans un art qui « prenant un homme bien doué le rend pire », impuissant à se défendre et à sauver des plus grands dangers, soit lui-même, soit tout autre, qui l’expose à être dépouillé de tous ses biens par ses ennemis et à vivre absolument sans honneur dans sa patrie ? »

La philosophie est discussion collective, p. 259 : Tu veux donc que, suivant le mot d’Epicharme, je suffise à moi seul à dire ce que deux hommes disaient auparavant ? […] Je pense, moi, que nous devons tous rivaliser d’ardeur pour découvrir ce qu’il y a de vrai et ce qu’il y a de faux dans la question que nous traitons ; car nous avons tous à gagner à faire la lumière sur ce point. »

p. 267 : « Vois plutôt, mon bienheureux ami, si la noblesse de l’âme et le bien ne seraient pas autre chose que de sauver les autres et se sauver soi-même du péril. Car de vivre plus ou moins longtemps, c’est, sois-en sûr, un souci dont l’homme véritablement homme doit se défaire. Au lieu de s’attacher à la vie, il doit s’en remettre là-dessus à la Divinité et croire, comme disent les femmes, que personne au monde ne saurait échapper à son destin ; puis chercher le moyen de vivre le mieux possible le temps qu’il a à vivre. »

p. 277 : « Quelle méthode veux-tu donc que je choisisse pour prendre soin de l’Etat : dois-je combattre les Athéniens afin de les rendre les meilleurs possible, comme fait un médecin, ou les servir et chercher à leur complaire ? »

Ménexène (oraison funèbre) ***

Socrate rencontre le jeune Ménexène revenant de la salle du conseil où il est question de choisir un orateur pour prononcer une oraison funèbre. Socrate lui affirme que c’est un exercice convenu et facile, car il s’agit en fait de flatter sans mesure et avec le plus de pompe possible les gens qui écoutent au travers de ce qui les rattache avec les morts : la patrie, le passé…. Il lui donne l’exemple d’un discours qu’il aurait récemment entendu de Aspasie, la célèbre barbare qu’il dit être sa maîtresse en rhétorique.

Genre moral (relatif aux moeurs). Ce pastiche d’oraison funèbre est l’occasion d’un essai très scolaire mais ludique : faire l’éloge inconditionnel de la cité d’Athènes en négligeant ou minimisant tout aspect négatif, en usant de procédés d’exagération, en tordant la réalité… Le dialogue cadre, lourd d’ironie, rend impossible une prise au sérieux du contenu du discours, attribué qui plus est par Socrate à une femme d’origine étrangère qu’il dit être sa « maîtresse » en rhétorique (ce qui ne manque pas d’annoncer le ton léger et loufoque qu’aura le discours qu’on pourrait comparer aisément à un one-man-show)… Le texte est ainsi chargé d’exagérations et d’inexactitudes, mais en même temps se veut une imitation des modèles du genre de l’oraison funèbre… et s’avère peu intéressant pour qui ne connaît pas parfaitement le contexte historique. Platon a du mal à éviter l’ennui en conservant une part de sérieux tout de même pour illustrer le genre. C’est seulement en forçant le rôle scénique de Ménexène qu’on peut imaginer la portée comique du texte : en s’imaginant des mimiques d’approbation, d’étonnement, de rire éclatant, à l’écoute de ce discours surfait.

Toutefois, tout en pastichant, Platon caricature, dénude et expose la mécanique de ce rituel social qu’est l’oraison funèbre. Ce type de discours touche les cordes sensibles car il flatte les vivants qui l’écoutent en glorifiant ceux qui sont morts, au travers de ce qui les relie : leurs ancêtres communs, leurs représentations d’un passé commun… C’est le propre du discours patriotique que d’exciter ce qui en réalité n’existe pas ou plus et qui donne en conséquence la liberté d’être exagéré, transformé…

Ironie par exagération explosive de l’effet visé par l’oraison funèbre, II, p. 296

En vérité, Ménexène, il semble qu’il y a beaucoup d’avantages à mourir à la guerre. On obtient en effet une belle et grandiose sépulture, si pauvre qu’on soit le jour de sa mort. En outre, on est loué, si peu de mérite que l’on ait, par de savants personnages, qui ne louent pas à l’aventure, mais qui ont préparé de longue main leurs discours. Ils ont une si belle manière de louer, en attribuant à chacun les qualités qu’il a et les qualités qu’il n’a pas, et en émaillant leur langage des mots des plus beaux, qu’ils ensorcellent nos âmes. Ils célèbrent la cité de toutes les manières et font de ceux qui sont morts à la guerre et de toute la lignée des ancêtres qui nous ont précédés et de nous-mêmes, qui sont encore vivants un tel éloge que moi qui te parle, Ménexène, je me sens tout à fait grandi par leurs louanges et que chaque fois je reste là, attentif et charmé, persuadé que je suis tout d’un coup devenu plus grand, plus généreux, plus beau. De plus, comme c’est l’habitude, je suis toujours accompagné d’étrangers qui écoutent avec moi, aux yeux de qui je deviens à l’instant plus respectable. Et en effet, ces étrangers paraissent impressionnés comme moi et à mon égard et à l’égard de la cité, qu’ils jugent plus admirable qu’auparavant, tant l’orateur est persuasif. Pour moi, cette haute idée que j’ai de ma personne dure au moins trois jours. La parole et la voix de l’orateur, pénétrant dans mes oreilles, y résonne si fort que c’est à peine si le quatrième ou le cinquième jour je me reconnais et me rends compte en quel endroit de la terre je me trouve. Jusque-là, je ne suis pas loin de croire que j’habite les îles des Bienheureux, tant nos orateurs sont habiles.

Ménon (sur la vertu) ***

Ménon croise Socrate et lui demande s’il est possible selon lui d’enseigner la vertu. Socrate admet ignorer ce qu’est la vertu et l’interroge en retour sur ce qu’il entend par là. Ménon semble vouloir résumer cette caractéristique à l’action d’administrer correctement.

Genre probatoire. C’est tout en ironie que Platon choisit Ménon pour discuter de vertu avec Socrate, un homme réputé pour être tout d’ambition, sans moralité, si l’on en croit Xénophon dans l’Anabase. On a voulu opposer Platon et Xénophon en faisant mine de ne pas voir l’ironie habituelle de la parole socratique mise en scène par Platon. La dialectique de Socrate met en évidence les tendances à dominer de Ménon, son incapacité à passer au stade supérieur de la réflexion : la vertu est la science de gouverner correctement dans la mesure où elle est aptitude, science du bien et du mal.

Transfiguration des âmes, inconscient collectif, XV, p. 343

Donc, puisque l’âme est immortelle et qu’elle a vécu plusieurs vies, et qu’elle a vu tout ce qui se passe ici et dans l’Hadès, il n’est rien qu’elle n’ait appris. Aussi n’est-il pas du tout surprenant que, sur la vertu et sur le reste, elle puisse se souvenir de ce qu’elle a su auparavant. Comme tout se tient dans la nature et que l’âme a tout appris, rien n’empêche qu’en se rappelant d’une seule chose, ce que les hommes appellent apprendre, elle ne retrouve d’elle-même toutes les autres, pourvu qu’elle soit courageuse et ne se lasse pas de chercher ; car chercher et apprendre n’est pas autre chose que se ressouvenir. Il ne faut donc pas écouter cet argument captieux : il nous rendrait paresseux et il n’est agréable qu’aux oreilles des hommes indolents. Le mien au contraire les rends actifs et les incite à la recherche.

Cratyle (sur la justesse des noms) *** *

Socrate est appelé à trancher la dispute entre Hermogène qui soutient que la langue est une convention de signes arbitraires et Cratyle qui considère que les mots ont été inventés suivant un lien de ressemblance avec les choses. Socrate, se disant encore sous l’influence d’un dialogue qu’il a eu avec le sophiste Euthydème, illustre d’abord pleinement cette dernière thèse, puis il montre à Cratyle combien celle-ci est tout de même limitée.

Genre logique. Vieux débat linguistique, savoir si les langues, à l’origine, étaient constituées de mots de type onomatopéiques (« feu » désignant le cri provoqué le chaud qui brûle ; « grogner » mimant la méfiance menaçante de la bête…), c’est-à-dire si les signifiants que nous utilisons, dans leur matérialité, cherchent à illustrer quelque chose de leur signifié, à dire quelque chose sur la réalité qu’ils désignent. Cette théorie constitue le fantasme absolu de l’étymologiste : dans l’architecture et dans l’archéologie des mots, se situent l’histoire et même la nature des choses et des relations de l’Homme aux choses… et il serait même possible de remonter à un temps ancien (comme les comparatistes recréèrent l’indo-européen), à la première langue commune des humains, langue d’avant Babel… Ou bien si comme le postulera bien plus tard Ferdinand de Saussure dans son Cours de linguistique générale (1916), la langue est une convention de signes attribués arbitrairement à des choses.

Par le biais de ce contexte de dialogues, Platon va s’efforcer d’illustrer au mieux les thèses de cette théorie des mots imitant les choses. En la développant, il montre à Hermogène qu’elle n’est pas dénuée de possibilité, qui plus est dans l’élaboration de mots complexes décomposables (à partir de morphèmes ou morceaux de sens). La langue n’est pas une pure convention. Cependant, mettant en scène l’habituelle ironie Socratique – qui consiste à outrer les éléments d’une thèse jusqu’à obtenir une contradiction (comme le décrit Jankélévitch dans L’Ironie) -, Platon insère dans l’illustration même de cette thèse les limites et les absurdités qu’elle contient, exactement comme dans le Ménexène.

Par exemple, lorsqu’il écarte l’étymologie populaire du mot lusitéloun (dont le sens courant est profitable) donnée par les marchands (ce qui libère de la dette : luéin télè), pour une explication illuminée, trouble et peu justifiée en rapport avec l’obsession du changeant, la rapidité, le mouvement – obsession qu’il dénonce plus tôt -, Platon fait tourner en bourrique le crédule Hermogène (dont le nom associe l’idée d’origine et le nom d’Hermès, dieu des commerçants et des voyageurs, des orateurs). Platon montre ironiquement que la première interprétation lui semblait la plus probable. La parole du peuple s’approche bien davantage de la vérité que celle d’un scientifique ne voyant plus que par le monocle de sa thèse, perdu la tête dans les étoiles comme un astrologue (qui tombera dans un puits comme Thalès). Ici, cette parole populaire est d’ailleurs révélatrice du système économique antique tel que décrit dans L’Essai sur le don de Marcel Mauss : le don de quelque chose entraîne une dette de la personne qui reçoit, qui doit faire un don plus important en retour, ce qui est donc profitable pour le donneur initial.

Les premiers dieux du ciel qui « courent », XV, p. 412

Je crois que les premiers habitants de la Grèce ne reconnaissaient d’autres dieux que ceux qui sont adorés aujourd’hui chez un grand nombre de barbares, le soleil, la lune, la terre, les astres et le ciel. En les voyant tous se mouvoir et courir sans arrêt, ils les appelèrent dieux d’après cette faculté naturelle de courir (théïn). Dans la suite, quand ils connurent les autres, ce fut dès lors de ce nom qu’ils les désignèrent tous.

Parallèle entre le délire des étymologistes et les conceptions d’Héraclite, XXVI, p. 432

Par le chien, je crois que je n’ai pas été un mauvais devin en imaginant tout à l’heure que ceux qui, dans des temps très anciens, ont établi les noms étaient absolument dans le même état d’esprit que la plupart des savants de nos jours, qui, à force de tourner en rond pour chercher la nature des êtres, sont pris de vertige et croient alors que ce sont les choses qui tournent et ne cessent de se mouvoir. Ils ne voient pas que c’est de leur disposition intérieure que vient cette opinion ; ils croient au contraire que ce sont les choses mêmes qui sont ainsi faites, qu’il n’y a rien en elles de permanent ni de stable, qu’elles coulent et passent, et que tout est en mouvement et en génération perpétuelle. En parlant ainsi, je pense à tous les noms mis en avant tout à l’heure.

Traces de la théorie du don de Marcel Mauss, XXX, p. 439

Il me paraît, Hermogène, que le législateur n’entendait pas le mot lusitéloun [profitable] au sens où le prennent les marchands, ce qui libère de la dette, mais en ce sens qu’étant ce qu’il y a de plus rapide dans l’être, il ne permet pas que les choses s’arrêtent et que le mouvement qui emporte le monde prenne fin en s’immobilisant et en cessant ; au contraire, il le délivre toujours de cette fin, si elle tente de se produire, et le rend incessant et immortel. C’est pour cette raison qu’il a donné au bon ce nom de bon augure, lusitéloun.

Un avis sur « Oublie tes concepts : Protagoras et autres dialogues, de Platon »